|| 極限演算子と積分演算子の関係

「極限」と「積分」が交換できる条件

スポンサーリンク

目次

極限「無限を有限で表現する方法」

上限下限「極限っぽいけど異なるやつ」

上極限下極限「上限下限の数列を作って収束させる操作」

極限の線型性「斉次性と加法性を両方持つ」

極限の斉次性「定数の掛け算部分の取り外し」

上限と下限では「符号が + なら成立する」

極限の加法性「 f(x+y)=f(x)+f(y) の形」

上限と下限では「単調増加などの前提が必要になる」

定数の極限「極限演算子での定数の振る舞い」

ルベーグ積分「測度と上限で定義する方法」

積分の単調性「関数の大小と積分の大小」

リーマン積分の単調性「リーマン和の極限」

ルベーグ積分の単調性「単関数積分の上限」

非負単関数積分の単調性「ルベーグ積分の基礎」

非負可測関数積分の単調性「ほぼ最終的な結論」

一般の可測関数積分の単調性「最終的に欲しい結論」

連続関数の積分「極限と積分が交換可能」

項別積分の定理「非負単関数の積分の場合」

単調収束定理「非負可測関数の積分の場合」

Fatouの補題「非負可測関数の積分と下極限」

優収束定理「一般の可測関数かつ広範囲」

Fatou-Lebesgueの定理「優収束定理の一般化」

極限 Limit

この記事の主役はこれなので

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to \infty} a_n &=& α \end{array}

これが分かっていないと

( ↓ は左から順に具体的な値が決まる)

\begin{array}{ccc} \forall ε & \textcolor{skyblue}{\Bigl(} & \exists N & \textcolor{pink}{\Bigl(} & \forall n≥N & \Bigl( & |a_n-α|<ε & \Bigr) & \textcolor{pink}{\Bigr)} & \textcolor{skyblue}{\Bigr)} \end{array}

かなり辛い内容になっています。

( ε は 0 ではない正の実数で n,N は自然数)

ε\text{-}N 論法を軽く解説

↑ の見た目はかなりえぐいですが

中身それ自体はそんなに難しくないです。

\begin{array}{lcc} \displaystyle \left| \frac{1}{n} - 0 \right|<10^{-10} && 10^{10}<n \\ \\ |a_{n_*}-α|<ε_* && N_*≤n_* \end{array}

まずこれは

「定数 ε_*,N_*,n_* 」の状態で正しいという主張

\begin{array}{ccclcr} & & & |a_{n_*}-α|<ε_* && N_*≤n_* \\ \\ & & \forall n≥N_* & |a_{n}-α|<ε_* && N_*≤n \\ \\ & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε_* && N≤n \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε && N≤n \end{array}

最終的な論理式は

そこから順番に一般化してるだけで

\begin{array}{ll} 全てのnで & |a_{n}-α|<ε_* & が成立 \\ \\ 全てのnで & |a_{n}-α|<ε_* & が成立 & そんなNが存在 \\ \\ 全てのnで & |a_{n}-α|<ε & が成立 & そんなNが存在 & これが全てのεで成立 \end{array}

それ以上でもそれ以下でもありません。

(最も左の記号から具体的な値が入る)

上限下限 Superior Inferior

これは「極限」と似た概念で

似たような性質を持つんですが

\begin{array}{ccc} 上限である &⇔& 上界の最小元である \\ \\ 下限である &⇔& 下界の最大元である \end{array}

定義がちょっと複雑で

(以下 n,N,ε は ↑ と同じで a_n,α も実数)

\begin{array}{lcl} \forall n \,\, a_n≤α && 上界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N && 上界の最小元である \\ \\ \\ \forall n \,\, α≤a_n && 下界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε && 下界の最大元である \end{array}

単純な形では

「極限」の性質を満たしてくれません。

(絶対値で定義されてないため正負が関わる)

下極限や上極限などでの表現

この「下限上限」の表現には

\begin{array}{rcc} \displaystyle \sup_{N≤n}\{a_n\} &=& α_N \\ \\ \displaystyle \inf_{N≤n}\{a_n\} &=& α_N \end{array}

こういったものもあって

これは当然

\begin{array}{lcl} \forall n \,\, a_n≤α && 上界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N && 上界の最小元である \\ \\ \\ \forall n \,\, α≤a_n && 下界の要素である \\ \\ \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε && 下界の最大元である \end{array}

↑ とは異なるわけですが

どんな感じに定義されてるか曖昧ですよね。

まあ「極限」の定義を理解していれば

\begin{array}{ccclcr} & & & |a_{n_*}-α|<ε_* && N_*≤n_* \\ \\ & & \forall n≥N_* & |a_{n}-α|<ε_* && N_*≤n \\ \\ & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε_* && N≤n \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε && N≤n \end{array}

なんとなーく想像できるとは思うんですが

実際、わりとそのままです。

\begin{array}{lr} & a_{n_{≥N}}≤α_N \\ \\ \forall n≥N & a_{n}≤α_N \end{array}

「上界である」はこのようになっていて

\begin{array}{ccl} & & α_{N} - ε^* < a_{n_{≥N}} \\ \\ & \exists n≥N & α_N - ε^* < a_n \\ \\ \forall ε & \exists n≥N & α_N - ε < a_n \end{array}

「上界の最小元である」は

こんな感じになっています。

α_N を定数として定める N は

「定数」として定義されていて

\begin{array}{ccc} α_N &=& \sup\{ a_n \mid N≤n \} \end{array}

この段階では量化されません。

(ただし N 自体は自然数なら任意にとれます)

下極限と上極限

以上のことから

\begin{array}{rcr} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} a_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n}\{a_n\} \\ \\ \displaystyle \liminf_{n\to\infty} a_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n}\{a_n\} \end{array}

「上極限・下極限」を意味する

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n}\{a_n\} &=& L \end{array}

この演算の中身は

\begin{array}{ccc} \displaystyle \left| \inf_{N_*≤n}\{a_n\} - L \right| &<& ε^* \end{array}

「 N を固定して上限を見つける」ところから始まり

\begin{array}{ccc} & & & \displaystyle \left| \inf_{N^*_{≥N_{↓}}≤n}\{a_n\} - L \right| < ε^* \\ \\ & & \forall N≥N^*_{↓} & \displaystyle \left| \inf_{N≤n}\{a_n\} - L \right| < ε^* \\ \\ & \exists N_{↓} & \forall N≥N_{↓} & \displaystyle \left| \inf_{N≤n}\{a_n\} - L \right| < ε^* \\ \\ \forall ε & \exists N_{↓} & \forall N≥N_{↓} & \displaystyle \left| \inf_{N≤n}\{a_n\} - L \right| < ε \end{array}

ここから一般化される形で定義されます。

(独立して見た方が分かりやすい)

極限の線型性

この記事では

「極限」「上限下限」を意味する

\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \sup\{a_n\} &=& α \\ \\ \displaystyle\inf\{ a_n \} &=& α \end{array}

これらの演算子を多用します。

その中でも

「線型性」は特に基礎的な操作になるので

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( c_a a_n + c_b b_n \Bigr) &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( c_a a_n \Bigr) + \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( c_b b_n \Bigr) \\ \\ &=& \displaystyle c_a \lim_{n\to\infty} \Bigl( a_n \Bigr) + \displaystyle c_b \lim_{n\to\infty} \Bigl( b_n \Bigr) \end{array}

これを問題無く行えるよう

こうなることをきちんと確認しておきます。

(こうならない演算が普通にある)

線型性に必要な要件

以下のような性質のことを

\begin{array}{lcl} f(αx+βy) &=& αf(x) + βf(y) \end{array}

「線型性」と言うんですが

実はこれの根元に来るのは

「斉次性」「加法性」という性質で

(線型性の形から明らか)

\begin{array}{lcl} f(αx)&=& αf(x) && 斉次性 \\ \\ f(x+y)&=&f(x)+f(y) && 加法性 \end{array}

「線型性」の証明を行うには

これらをそれぞれ証明する必要があります。

極限の斉次性

これは直感的に明らかな性質ですが

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} c a_n&=& \displaystyle c \lim_{n\to\infty} a_n \end{array}

c の値の範囲を実数全体に広げる場合

\begin{array}{ccc} \displaystyle c \lim_{n\to\infty} a_n &=& cα \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} c a_n&=& cα \end{array}

証明が意外と面倒だったりします。

前提と定義から分かること

まず確認しておくと

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \end{array}

これは前提とするので

\begin{array}{ccc} \displaystyle c \lim_{n\to\infty} a_n &=& cα \end{array}

これは明らかであるとします。

ほぼ全ての実数 c では

分からないのは片側

\begin{array}{ccc} \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |ca_{n}-cα|<ε \end{array}

この定義が目指す答えになることから

\begin{array}{ccc} ca_{n}-cα \end{array}

これを考えたいわけですが

\begin{array}{ccc} |ca_{n}-cα| &=& |c(a_n-α)| \end{array}

見た目で分かる通り

絶対値の性質 |αβ|=|α| \cdot |β| を使うと

\begin{array}{ccr} |c(a_n-α)| &=& c|a_n-α| && 0<c \\ \\ |c(a_n-α)| &=& -c|a_n-α| &&c<0 \end{array}

これはこうなりますから

\begin{array}{ccc} |a_n-α| &<& \displaystyle \frac{ε}{|c|} \end{array}

このような ε をとれば

後はこれを変形するだけで欲しい結論が示されます。

(これは前提なのでここから得られた結果は正しい)

0 で割る行為は定義できない

↑ が成立するのは

「 c が 0 ではない実数」の時です。

\begin{array}{ccc} |a_n-α| &<& \displaystyle \frac{ε}{|c|} \end{array}

ということは

これを使うという理屈では

\begin{array}{ccc} |a_n-α| &<& \displaystyle \frac{ε}{0} \end{array}

c=0 の場合

欲しい結論を得ることができません。

(この不等式の右側は定義できない)

c=0 のパターンで欲しい結論を得たいなら

\begin{array}{ccc} |0 \cdot a_n - 0 \cdot α | &=& |0-0| \end{array}

必ず ε で抑えられる値である

0 になるという計算結果から

\begin{array}{ccc} |0 \cdot a_n - 0 \cdot α | &<& ε \end{array}

直接的に定義を得る必要があります。

(このパターンでは証明に別の理屈が必要)

下限と上限でも成立しそうだけど

↑ と同様に

直感的に考えると

\begin{array}{lcc} \sup\{a_n\} &=& α && 前提 \\ \\ \sup\{ca_n\} &=& c\sup\{a_n\} &&結論 \end{array}

これも成立しそうです。

実際

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, a_n≤α &{}&\to&& \forall n \,\, ca_n≤cα \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, α - \frac{ε^{*}}{c} < a_N \end{array}

0<c の場合と

( ε=ε^*/c としてもとれる範囲は同じ)

\begin{array}{ccc} \sup\{ca_n\} &=&\sup \{0\} \\ \\ c\sup\{a_n\} &=& 0 \end{array}

c=0 の場合では

特に問題無くこの性質は満たされます。

斉次性が保証されない場合

しかし c<0 の場合では

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, a_n≤α &{}&\to&& \forall n \,\, ca_n≥cα \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, α - \frac{ε^*}{-c} < a_N \\ \\ &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα + ε^* > ca_N \end{array}

0<c の場合と同様にやると

どうしても不等号の向きが変わってしまいます。

( c は負なので ε に入れる際は符号を逆に)

そしてこの形は

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, cα≤ca_n \\ \\ \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, ca_N < cα + ε^* \end{array}

「下限」の定義であるため

cα は数列 \{ca_n\} の下界の最大元です。

ということは

\begin{array}{ccc} \sup\{ca_n\} &=& ? \\ \\ \inf\{ ca_n \} &=& cα &=& c \sup \{a_n\} \end{array}

c<0 の場合

これはこのようになってしまうため

「斉次性」を満たさないと言えます。

下限の定義から

↑ で出てきた

\begin{array}{ccc} \sup\{ca_n\} &=& ? \end{array}

これがこのままというのは気持ち悪いので

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, a_n≤α &{}&\to&& \forall n \,\, ca_n≥cα \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, α - ε < a_N &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, α - \frac{ε^*}{-c} < a_N \\ \\ &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα + ε^* > ca_N \end{array}

「下限」の時と同じ要領で

(これは上限の定義から入った)

今度は「下限」の定義から入ってみます。

(下限の存在を前提とします)

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, cα≥ca_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, a_N < \frac{ε^*}{-c} + α \\ \\ &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα - ε^* < ca_N \end{array}

すると

\begin{array}{lcc} \forall n \,\, cα≥ca_n \\ \\ \displaystyle \forall ε^* \,\, \exists N \,\, cα - ε^* < ca_N \end{array}

これは「上限」の定義になりますから

以上の結果より

\begin{array}{ccc} \sup\{ ca_n \} &=& cα &=& c \inf \{a_n\} \end{array}

これはこのようになると言えます。

(あくまで c<0 の範囲では)

上限下限が斉次性を持つには

まとめると

\begin{array}{rcr} \sup\{ca_n\} &=& c\sup\{a_n\} \\ \\ \inf\{ca_n\} &=& c\inf\{a_n\} \end{array}

これが成立するのは

0≤c の場合でだけで

\begin{array}{rcccr} \inf\{ ca_n \} &=& cα &=& c \sup \{a_n\} \\ \\ \sup\{ ca_n \} &=& cα &=& c \inf \{a_n\} \end{array}

c<0 の場合はこのようになります。

極限の加法性

この性質については

\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n &=& β \end{array}

この前提と

\begin{array}{ccc} |x+y| &≤& |x|+|y| \end{array}

「三角不等式」を使うと

特に複雑な手順を必要とせず

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \Bigl( a_n + b_n \Bigr) &=& α+β \end{array}

この結果をすぐに得ることができます。

加法性の証明

やることは単純

\begin{array}{ccc} |(a_n+b_n)-(α+β)| &<& ε &&? \end{array}

「三角不等式」の適用により

\begin{array}{ccc} |(a_n+b_n)-(α+β)| &≤& |a_n-α|+|b_n-β| \end{array}

これが確実にこうなることから

\begin{array}{ccc} |a_n-α|+|b_n-β| &<& ε_a + ε_b \end{array}

こんな不等式を得ることができるので

( ε_a + ε_b は ε と同じく限りなく 0 に近付ける)

\begin{array}{ccc} |(a_n+b_n)-(α+β)| &<& ε \end{array}

結果、こうなると言えます。

(これがそのまま極限の定義になる)

上限下限の加法規則

これも直感的には同じになりそうですが

\begin{array}{rcc} \sup\{ a_n+b_n \} &=& \sup\{a_n\}+\sup\{b_n\} \\ \\ \inf\{ a_n+b_n \} &=& \inf\{ a_n \}+\inf\{ b_n \} \end{array}

実はこれも一般的には成立しません。

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, α+c≤a_n+c \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N +c < α+c + ε \end{array}

「定数」の場合や

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, α+b_m≤a_n+b_m \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε \end{array}

「 n に関係の無い数列」であれば

(この時の b_m は実数の定数として扱う)

\begin{array}{lcccl} \displaystyle \inf \{a_n\}=α &&\to&& \displaystyle \inf \{a_n+c\}=α+c \\ \\ \displaystyle \inf\{a_n\}=α &&\to&& \displaystyle \inf\{a_n+b_m\}=α+b_m \end{array}

確実に成立しますが

(上限でもこうなるのは明らか)

「 n で変わる数列の和」である場合

\begin{array}{lcc} \forall n \,\, α≤a_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε \\ \\ \\ \forall n \,\, β≤b_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, b_N<β+ε \end{array}

ここから分かるのは ↓ だけです。

\begin{array}{ccc} \forall n \,\, α+β≤a_n+b_n \end{array}

実際

\begin{array}{rcc} \sup\{ a_n+b_n \} &=& \sup\{a_n\}+\sup\{b_n\} \\ \\ \inf\{ a_n+b_n \} &=& \inf\{a_n\}+\inf\{b_n\} \end{array}

これが成立しない反例が存在します。

振動と反例

例外となる反例は

\begin{array}{ccl} a_n &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 1 && n\in\mathrm{odd} \\ \\ 0 && n\in\mathrm{even} \end{array} \right. \\ \\ \\ b_n&=&\left\{ \begin{array}{ccc} 0 && n\in\mathrm{odd} \\ \\ 1 && n\in\mathrm{even} \end{array} \right. \end{array}

だいたい振動と定義関数を使えば作れます。

(数列同士の下限を相殺する感じ)

確認してみると

\begin{array}{lcc} \inf\{a_n\} &=& 0 \\ \\ \inf\{b_n\} &=& 0 \end{array}

それぞれの「下限」はこうです。

そしてこれらの「和の下限」は

\begin{array}{ccc} a_n+b_n &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 1+0 && n\in\mathrm{odd} \\ \\ 0+1 && n\in\mathrm{even} \end{array} \right. \end{array}

「数列の和」が全て 1 になるので

\begin{array}{ccc} \inf\{a_n+b_n\} &=& 1 \end{array}

当然 1 になります。

ということは

\begin{array}{ccc} \inf\{a_n\} + \inf\{b_n\} &≤& \inf\{a_n+b_n\} \\ \\ 0 &≤& 1 \end{array}

こういうことなので

結果、これは反例になると言えます。

(和の下限は下限の和と常に等しいわけではない)

独立した添え字のパターン

↑ でさらっと流しましたが

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &{}&\to&& \forall n \,\, α+b_m≤a_n+b_m \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N<α+ε &{}&\to&{}& \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε \end{array}

これについて

念のため厳密に扱っておきます。

まず「下界の要素であるか」については

\begin{array}{ccc} \forall m \,\, \forall n \,\, α+b_m≤a_n+b_m &&\to&& \forall n \,\, α+b_{m_*}≤a_n+b_{m_*} \end{array}

これは厳密にはこうなっています。

(本質的にはどちらを先に定数とするか問題)

m を選ぶまではどの b_m か分からない

\begin{array}{ccc} b_m &\to& b_{m_*} &\to& 定数 \end{array}

でも定数 m_* を選ぶと

b_m の具体的な値が分かるので

\begin{array}{ccc} \forall n \,\, α+b_{m_*}≤a_n+b_{m_*} \end{array}

この論理式では

b_{m_*} は「定数」として振舞います。

(引き算すれば 0 になって消えてくれる)

「下界の最大元である」も同様

\begin{array}{ccc} \displaystyle \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε^* \end{array}

これも「 m を決めてある」状態なので

(このようになる M が存在する)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, \exists M \,\, a_N + b_M < α+β + ε \end{array}

このような形から

\begin{array}{ccc} \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N + b_m < α + b_m + ε \end{array}

↑ は導くことができます。

(この場合は m が量化されない)

一般化した論理式から

↑ は「一般化された話」で

先に示したものはこの具体例です。

\begin{array}{lcc} \forall m \,\, \forall n \,\, γ≤a_n+b_{m} \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, \exists M \,\, a_N + b_M < γ + ε \end{array}

ということは、これは一般形

\begin{array}{ccc} \displaystyle \inf_{n,m}\{ a_n+b_m \} &=& γ \end{array}

このような記号を考えれば

これは論理式の表現の一つになり得ます。

( n,m を別々に動かして下限を得る操作)

そして実はこれ

\begin{array}{lcc} \forall n \,\, α≤a_n \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε \\ \\ \\ \forall m \,\, β≤b_{m} \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists M \,\, b_M < β + ε \end{array}

この前提を使って話を進めると

\begin{array}{lcccl} \forall n \,\, α≤a_n &&\to&& α≤a_{n_*} \\ \\ \forall m \,\, β≤b_m &&\to&& β≤b_{m_*} \end{array}

ここからは

\begin{array}{lcccr} α+β≤a_{n_*}+b_{m_*} &&\to&& \forall n \,\, α+β≤a_n+b_{m_*} \\ \\ &&\to&& \forall m \,\, \forall n \,\, α+β≤a_n+b_m \end{array}

これが導かれて

(量化の順番により先に定数になる方が決まる)

\begin{array}{lcccr} \displaystyle \forall ε \,\, \exists N \,\, a_N < α + ε &&\to&& \displaystyle\exists N \,\, a_N < α + \frac{ε^*}{2} \\ \\ &&\to&& \displaystyle a_{N_*} < α + \frac{ε^*}{2} \\ \\ \\ \displaystyle \forall ε \,\, \exists M \,\, b_M < β + ε &&\to&& \displaystyle\exists M \,\, b_M < β + \frac{ε^*}{2} \\ \\ &&\to&& \displaystyle b_{M_*} < β + \frac{ε^*}{2} \end{array}

ここからは

\begin{array}{lcccr} a_{N_*}+b_{M_*} < α + β + ε^* &&\to&& \exists M a_{N_*}+b_{M} < α + β + ε^* \\ \\ &&\to&& \exists N \,\, \exists M \,\, a_{N}+b_{M} < α + β + ε^* \end{array}

これが導かれるので

(これも前提より存在が確約されてる)

その結果として

\begin{array}{ccc} \displaystyle\inf_{n,m}\{ a_n+b_m \} &=& α & + & β \\ \\ &=& \displaystyle\inf_{n}\{ a_n \} & + & \displaystyle\inf_{m}\{ b_m \} \end{array}

この関係を導くことができます。

(本質的にこれは定数の話と同じ)

定数の極限

これも直感的に明らかですが

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} c &=& c \end{array}

念のため定義から確認しておきます。

(未証明の段階では右を α としておく)

定数の極限をとると定数になる証明

これは本当にそのまま

\begin{array}{rcc} |c-c|<ε && N≤n \\ \\ 0<ε && N≤n \end{array}

定数 c は n に関係無く c なので

これが成立するのは明らかですから

( n,N がなんであれ成立する)

\begin{array}{cccr} \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_{n}-α|<ε && \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |c-c|<ε && ? \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & 0<ε &&〇 \end{array}

こうなるのは明らかだと言えます。

(下の論理式の変形で欲しい論理式が導ける)

n に関係の無い一般項

この場合も同様の理屈で

\begin{array}{cccr} \forall ε & \exists N & \forall n≥N & |a_k-a_k|<ε \\ \\ \forall ε & \exists N & \forall n≥N & 0<ε \end{array}

n に関係無くこうなるので

そのまま変化せずに出力されます。

( a_n でも a_n に収束するのは当然)

ルベーグ積分 Lebesgue Integral

「単関数近似定理」を根拠とする積分

\begin{array}{lcc} \displaystyle \int_{(-\infty,\infty)} 1_{[a,b)}(x) \,dμ(x) &=& μ\Bigl( [a,b) \Bigr) \\ \\ \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \displaystyle \sup\left\{ \int_D φ \, dμ \right\} \end{array}

「単関数積分の上限」として定義されていて

(これをして良い根拠が単関数近似定理)

\begin{array}{ccc} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{ I_k }(x) \end{array}

その「単関数の積分」は

\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} I &=& \displaystyle \bigsqcup_{k=1}^{n} I_k \\ \\ \displaystyle \int_{I} φ_n(x) \, dμ(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k μ(I_k) \end{array} \end{array}

「ルベーグ測度 μ 」によって定義されています。

(ルベーグ測度については本題から逸れるので省略)

ルベーグ積分の線型性

この性質についても

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- && ? \\ \\ \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int \Bigl( f^+ + (-1)f^- \Bigr) && 〇 \end{array}

「一般の可測関数」を考えたい時など

( f^+ は正の部分 f^- は負の部分で両方とも正)

\begin{array}{ccc} f(αx+βy) &=& αf(x) + βf(y) \\ \\ \displaystyle \int αf+βg &=& \displaystyle α\int f + β\int g \\ \\ \displaystyle \int f^+ +(-1)f^- &=& \displaystyle \int f^+ + (-1)\int f^- \end{array}

「ルベーグ積分」を考える上でほぼ必須なため

ここできちんと示しておきます。

(見やすさのために略記)

ルベーグ積分の斉次性

「上限」を定義とする「可測関数」

\begin{array}{ccc} f(x) &=& \displaystyle \sup \left\{\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \right\} \end{array}

これを直接触る前に

\begin{array}{rcr} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \\ \\ αφ_n(x) &=& \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \end{array}

まずはその基礎になる

「非負単関数の積分」について見てみます。

やることはそのまま

\begin{array}{ccc} \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} αc_k 1_{D_k} (x) \end{array}

「総和の斉次性」さえ理解していれば

「単関数のルベーグ積分」が「斉次性」を持つ

(正の単関数としたいので 0≤α とする)

\begin{array}{lclcl} \displaystyle \int αφ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (α c_k) μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} α c_k μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) &=& \displaystyle α\int φ_n(x) \end{array}

この事実については

リーマン積分と同様の手順で確認することができます。

(有限総和の斉次性については明らかなので省略)

非負可測関数の場合

「非負可測関数」の定義は

\begin{array}{rcr} f(x) &=& \displaystyle \sup \left\{\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \right\} \\ \\ αf(x) &=& \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \right\} \end{array}

「非負単関数」により

このように定められていて

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int αf(x) &=& \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) \right\} &&? \\ \\ \displaystyle α\int f(x) &=& \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) \right\} &&〇 \end{array}

その積分の定義はこのようになっています。

(ここでも 0≤α の場合に限るとします)

ということは

\begin{array}{ccc} \displaystyle α \sup\left\{\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) \right\} &=& \displaystyle \sup\left\{ \sum_{k=1}^{n} αc_k μ(D_k) \right\} \end{array}

これは「上限」の定義に依存する話ですから

\begin{array}{lcl} \displaystyle α \sup\left\{ c_n \right\} &=& \displaystyle \sup\left\{α c_n \right\} \end{array}

根本的には

この等式の成立によってこれは証明されます。

( α が正であるため上限の性質より明らか)

一般の可測関数の場合

これは示された ↑ の事実を使うと

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- \end{array}

「可測関数の積分」の定義より

0≤α の場合については

\begin{array}{lcl} \displaystyle α\int f &=& \displaystyle α \left(\int f^+ - \int f^- \right) \\ \\ &=& \displaystyle α\int f^+ - α\int f^- \\ \\ &=& \displaystyle \int αf^+ - \int αf^- &=& \displaystyle \int αf \end{array}

すぐに問題無く成立すると分かります。

(この場合は非負可測関数の話になる)

問題となるのは α<0 のパターンで

\begin{array}{rcrcr} f &=& f^+ & - & f^- \\ \\ αf &=& αf^+ & - & αf^- \\ \\ αf &=& -(-αf^+) & - & (- (-αf^-)) \\ \\ αf&=& -(-αf^+) & + & (-αf^-) \end{array}

これを示すには

「正の部分」「負の部分」の逆転を考えて

(負の関数だと現状ではルベーグ積分できない)

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int αf &=& \displaystyle\int (-αf^-) - \int (-αf^+) \\ \\ &=& \displaystyle\int (-α)f^- - \int (-α)f^+ \\ \\ &=& \displaystyle (-α) \int f^- - (-α)\int f^+ \\ \\ &=& \displaystyle -α \int f^- + α\int f^+ \\ \\ &=&\displaystyle α \left( \int f^+ - \int f^- \right) &=& \displaystyle α \int f \end{array}

なんとか「非負可測関数」の話にすり替える

という手順が必要になります。

ルベーグ積分の加法性

これも ↑ と同様の流れで証明できます。

\begin{array}{lcl} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k 1_{D_k} (x) \\ \\ ψ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} b_k 1_{D_k} (x) \end{array}

基本は常に「非負の単関数」です。

証明で使うのは

\begin{array}{ccccl} i≠j⇒D_i ∩ D_j=∅ && \to && \displaystyle D=\bigcup_{k=1}^{n}D_k \\ \\ i≠j⇒D_i ∩ D_j=∅ && ← && \displaystyle D=\bigsqcup_{k=1}^{n}D_k \end{array}

共通の積分範囲 D と共通の分割 D_k

(これで一般性が保証される理由については後述)

ここから

\begin{array}{ccc} φ_n+ψ_n \\ \\ \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k 1_{D_k} (x) + \sum_{k=1}^{n} b_k 1_{D_k} (x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) 1_{D_k} (x) \end{array}

「単関数の和」の形と

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D φ_n + \int_D ψ_n &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + \sum_{k=1}^{n} b_k μ(D_k) \end{array}

「非負単関数の積分」の定義により

\begin{array}{lcl} \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + \sum_{k=1}^{n} b_k μ(D_k) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + b_k μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \int_D \left( \sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) 1_{D_k} (x) \right) \end{array}

これはこのような流れで証明できます。

(ほぼ全ての非負単関数で成立 詳細は後回し)

非負可測関数では

これについては

「単関数近似定理」を意識する必要があって

\begin{array}{ccccc} 0 &≤& φ_n & ≤ & f \\ \\ 0 &≤& ψ_n & ≤ & g \end{array}

まずこの関係から

\begin{array}{lcl} φ_n + ψ_n &≤& f+g \end{array}

この当然の結果を得る必要があります。

(非負可測関数を直接触るのは基本避ける)

これが分かっていれば

「非負単関数」の時に得られた結果から

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f+g &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n+ψ_n \right\} \end{array}

「非負単関数の積分」の加法性と

「上限」の性質を認めるなら

(非負単関数なので加法性が使える)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n+ψ_n \right\} &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n + \int ψ_n \right\} \\ \\ &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n \right\} + \sup \left\{ \int ψ_n \right\} \end{array}

こうなると言えるので

後は

\begin{array}{ccl} \displaystyle \int f &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n \right\} \\ \\ \displaystyle \int g &=& \displaystyle \sup \left\{ \int ψ_n \right\} \end{array}

「非負可測関数の積分」の定義を考えれば

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int (f+g) &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n+ψ_n \right\} \\ \\ &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ_n \right\} + \sup \left\{ \int ψ_n \right\} &=& \displaystyle \int f + \int g \end{array}

欲しい結論に辿り着くことができます。

一般の可測関数の場合

これについては

↑ からすぐに導かれそうですが

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- \\ \\ \displaystyle\int g &=& \displaystyle \int g^+ - \int g^- \end{array}

↓ のゴールを目指す上で必要な部分が

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int f+g &=& \displaystyle \int (f + g)^+ - \int (f + g)^- \end{array}

「非負可測関数の積分」の定義と

「非負可測関数の加法性」だけでは

\begin{array}{lcl} (f + g)^+ &=& f^+ + g^+ && △ \\ \\ (f + g)^- &=& f^- + g^- && △ \end{array}

どうも上手く説明できません。

(正と負の足し算がどちらになるか不明)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int f + \int g &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- + \int g^+ - \int g^- \\ \\ &=& \displaystyle \int f^+ + \int g^+ - \left( \int f^- + \int g^- \right) \\ \\ &=& \displaystyle \int f^+ + g^+ - \int f^- + g^- \\ \\ &=& \displaystyle \int (f+ g)^+ - \int (f + g)^- &&? \end{array}

ただ足し算をして式変形するだけでは不十分です。

欲しい結果から

これを示すためには

ゴールから逆算する必要があります。

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f+g &=& \displaystyle \int f + \int g \\ \\ \displaystyle \int (f + g)^+ - \int (f + g)^- &=& \displaystyle \left( \int f^+ - \int f^- \right) + \left( \int g^+ - \int g^- \right) \end{array}

この結果を僅かな事実から目指していくとなると

ちょっと難しい気もしますが

使える事実は限られているので

\begin{array}{lcl} f+g &=& (f+g)^+ - (f+g)^- \\ \\ f+g &=& ( f^+ - f^- ) + ( g^+ - g^- ) \end{array}

証明は意外と一本道になります。

というのも

\begin{array}{ccc} (f+g)^+ - (f+g)^- &=& ( f^+ - f^- ) + ( g^+ - g^- ) \end{array}

↑ から得られる結果はこれだけ

(ここくらいしかスタート地点が無い)

\begin{array}{lcl} (f+g)^+ - (f+g)^- &=& ( f^+ - f^- ) + ( g^+ - g^- ) \\ \\ (f+g)^+ + f^- + g^- &=& f^+ + g^+ + (f+g)^- \end{array}

使える事実も「非負可測関数」の結果だけなので

(とりあえず両辺を非負にするしかない)

この結果から

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int (f+g)^+ + f^- + g^- &=& \displaystyle \int f^+ + g^+ + (f+g)^- \\ \\ \displaystyle \int (f+g)^+ + \int f^- + \int g^- &=& \displaystyle \int f^+ + \int g^+ + \int (f+g)^- \end{array}

「非負可測関数」の「積分」と「加法性」より

(使える操作がこれくらいしかない)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int (f+g)^+ + \int f^- + \int g^- &=& \displaystyle \int f^+ + \int g^+ + \int (f+g)^- \\ \\ \displaystyle \int (f+g)^+ - \int (f+g)^- &=& \displaystyle \int f^+ +\int g^+ -\int f^- - \int g^- \\ \\ \displaystyle \int (f+g)^+ - \int (f+g)^-&=& \displaystyle \int f^+ -\int f^-+ \int g^+ - \int g^- \end{array}

後はゴールに寄せて並び替えていくと

(ここまで来るとやれることがこれしかない)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int (f + g)^+ - \int (f + g)^- &=& \displaystyle \left( \int f^+ - \int f^- \right) + \left( \int g^+ - \int g^- \right) \\ \\ \displaystyle \int f+g &=& \displaystyle \int f + \int g \end{array}

結果、自然とこの結論に行き着きます。

大小関係の保存

この記事の主題である

「優収束定理」の根幹を成す

\begin{array}{rcr} a_n &≤& b_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n \end{array}

この関係について

ここできちんと解説しておきます。

(これにより等号の片側を保証できる)

前提は ↓

\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n &=& β \end{array}

「発散する」場合は大小関係が明らかなので

ここでは「極限値は存在する」ことにしておきます。

(振動パターンもここでは考えないものとします)

数列の大小 ⇒ 極限値の大小

この話自体は単純なんですが

\begin{array}{lcl} a_n≤b_n &&\to&& 0≤b_n-a_n \end{array}

ここからの式変形が少しだけ複雑です。

こんな形で

\begin{array}{lcl} β-α &=& (β-b_n+b_n)-(α-a_n+a_n) \\ \\ &=& (β-b_n)-(α-a_n)+(b_n-a_n) \end{array}

「極限値」と「数列」の関連を得て

\begin{array}{lcccl} -ε_α &<& a_n-α &<& ε_α \\ \\ -ε_β &<& b_n-β &<& ε_β \end{array}

「極限」の定義を確認しながら

(全ての n≥N で ↑ が成立する)

\begin{array}{lcr} β-α &≥& (β-b_n)-(α-a_n) +0 \\ \\ β-α &>& -ε_β - ε_α \end{array}

前提を使って不等式を構成し

( N=\max(N_α,N_β) として n はそれ以上)

\begin{array}{rcl} -ε_β - ε_α &<& 0 \\ \\ -ε_β - ε_α &<& β-α \end{array}

そこから ↑ の結論を得るんですが

一連の流れの変数の扱いが複雑で

見た目以上に難解になっています。

ちなみに

↑ の事実から

\begin{array}{ccc} 0 &≤& β-α \end{array}

β-α が 0 以上であれば ↑ が成立するため

その結果としてこの結論を得ています。

( α,β は n に依存しない)

極限値の大小 ⇒ 数列の大小

これの複雑さについては

\begin{array}{ccc} \displaystyle α ≤ β &&\to&& a_n≤b_n \end{array}

逆側について考えてみると実感しやすいです。

(これは極限が定義されていない状態になる)

分かりやすい話

\begin{array}{lcl} a_n = 1 && α=1 \\ \\ \displaystyle b_n = \frac{1000}{n} && β=0 \end{array}

例えばこのような反例があることから

「全ての n で」成立しない

( a_n≤b_n はある N 以上でしか成立しない)

これはこの時点で明らかなんですが

\begin{array}{ccc} \begin{array}{lcl} β-α &=& (β-b_n)-(α-a_n)+(b_n-a_n) \end{array} \end{array}

この関係式と ↓ を見ると

\begin{array}{ccc} 0 &≤& β-α \end{array}

一見、成立しているように見えてしまいます。

(この関係式だけじゃ問題点が見当たらない)

問題点と論理式

結論から行くと

\begin{array}{lcl} a_n = 1 && α=1 \\ \\ \displaystyle b_n = \frac{1000}{n} && β=0 \end{array}

↑ のような反例があるのに

関係式的には成立してるように見える

この問題は

\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &=& α \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n &=& β \end{array}

これが定義されていないから起こっています。

(極限値の大小は定数の大小でしかない)

具体的には

\begin{array}{lllr} \forall ε_a & \exists N_a & \forall n≥N_a & |a_n-α|<ε_a \\ \\ \forall ε_b & \exists N_b & \forall n≥N_b & |b_n-β|<ε_b \end{array}

この N_a,N_b が定まってないんです。

(全ての n だと ε を任意に選んだら矛盾し得る)

というのも

n が \max\{N_a,N_b\} より下の範囲では

\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccl} β-α &=& (β-b_n)-(α-a_n)+(b_n-a_n) \\ \\ 0 &≤& (β-b_n)+(a_n-α)+(b_n-a_n) \end{array} \end{array}

この関係式から結論を得る過程で

\begin{array}{lcl} |a_n-α|&<&ε_a \\ \\ |b_n-β|&<&ε_b \end{array}

ε を使うことができません。

(小さい方を選ぶと片方で ε が使えない)

となると

\begin{array}{ccc} -ε_β - ε_α &<& b_n-a_n \end{array}

この成立を

「全ての n で」保証することができないため

\begin{array}{ccc} \displaystyle α ≤ β &&\to&& a_n≤b_n \end{array}

結果

これは必ずしも成立するとは言えない、となります。

( \max\{N_a,N_b\} より下で不成立になり得る)

十分大きな

これを双方で成立させたい場合の表現として

「十分に大きな n 」というものがあって

\begin{array}{lcl} \displaystyle | a_{10^8} - α | < 10^{-8} \\ \\ \displaystyle | b_{10^8} - β | < 10^{-8} \end{array}

この表現を用いる場合に限れば

\begin{array}{rcr} a_n &≤& b_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n \end{array}

「大小関係保存」は双方向で成立すると言えます。

(小さい n で成立しないかもという可能性を排除)

ただ注意点として

これは『 ε,N を定めて計算した後に分かる』ものなので

\begin{array}{ccc} N_* &\to& ε && × \end{array}

「最初に」は具体的な大きさを求められません。

(つまり十分大きな n とは都合の良い n のこと)

\begin{array}{ccc} n≥N & | a_{n} - α | < ε \end{array}

まず精度 ε を定めるのが先で

N は「後で」定められることになります。

(つまり N の導出手順は変わらない)

積分の単調性

↓ は見た目から直感的に明らかですが

\begin{array}{ccc} f(x) &≤& g(x) \\ \\ \displaystyle\int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} g(x) \,dx \end{array}

念のため誤魔化さず証明しておきます。

注意点として

「関数の大小関係」を前提とした時

「積分値が発散する」パターンでは

\begin{array}{ccc} f(x) &≤& g(x) \\ \\ \displaystyle \int f(x) \,dx &≤& \infty \end{array}

こうなるので

これは考えるまでもなく明らかとします。

(つまり基本的に積分値が有限のパターンを考える)

リーマン積分の単調性

というわけで早速

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \, dx &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \end{array}

「リーマン積分」の単調性を示すために

\begin{array}{lcl} f(x) &≤& g(x) \end{array}

\begin{array}{lcl} \displaystyle f(x_1) +f(x_2)&≤& \displaystyle g(x_1)+g(x_2) \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \end{array}

「リーマン和」による定義と

\begin{array}{rcccc} -ε &<&a_n-α&<&ε \\ \\ -ε &<&b_n-β&<&ε \end{array}

極限の定義から導かれる

\begin{array}{rcr} a_n &≤& b_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} a_n &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} b_n \end{array}

「極限」の「大小関係保存」について確認してみます。

(以上がこの話の前提になる)

すると

以上の前提に納得できれば

\begin{array}{rcr} \displaystyle \sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) &≤& \displaystyle \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} g(x_n) \left( \frac{b-a}{N} \right) \end{array}

これはそのまま

このような形で示すことができます。

(ほぼ極限の大小関係保存の話)

ルベーグ積分の単調性

「リーマン積分」はほぼ定義だけで示せますが

「ルベーグ積分」の場合はちょっと面倒です。

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f dμ &=& \displaystyle \sup \left\{ \sum_{n=1}^{N} c_n μ(D_n) \right\} \end{array}

これは根本的には「単関数」の話なので

\begin{array}{rcl} f(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \\ \\ g(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \end{array}

まず「可測関数 f 」の中身が

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{[a,b]}\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \,dμ &=& \displaystyle \int_{[a,b]}\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \,dμ \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N} a_n μ(A_n) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n μ(B_n) \end{array}

「単関数」である場合を考えてみれば良さそうですが

「単関数の中身」である

「定義関数」の形では大小比較ができても

\begin{array}{lcl} a_n 1_{A_n}(x) &≤& b_n 1_{B_n}(x) &&〇 \\ \\ a_n μ(A_n) &≤& b_n μ(B_n) && ? \end{array}

「積分」の形ではちょっとよく分からないので

思ったより簡単には証明することができません。

(図形の見た目で直感的には分かる)

積分範囲の分割

とまあそんな感じなので

とりあえず ↓ について考えたいわけですが

\begin{array}{lcl} a_n μ(A_n) &≤& b_n μ(B_n) \end{array}

これはこのままでは比較が難しいです。

( A_n と B_n の関係が不明)

というのも

\begin{array}{lcl} D &=& \displaystyle\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n \\ \\ D&=&\displaystyle\bigsqcup_{n=1}^{M} B_n \end{array}

これらは「共通する図形 D の分割」ですが

\begin{array}{ccc} A_1 &=& [0,3) \\ \\ B_1&=&[0,1) \end{array}

「分割の方法」に特に指定が無いため

\begin{array}{ccc} a_1 μ(A_1) &=& 1\cdot μ(A_1) \\ \\ b_1 μ(B_1) &=& 2\cdot μ(B_1) \end{array}

局所的な大小は逆転し得る状態にあります。

(一般的に考えるならこうなる)

「共通の x 」について考えてはいるので

\begin{array}{lcl} x &\in& A_n &\subset & D \\ \\ x &\in& B_n &\subset & D \end{array}

各点での比較を行えば

\begin{array}{ccc} f(x)&≤&g(x) \end{array}

前提より

\begin{array}{ccc} a_n 1_{A_n}(x) &≤& b_n 1_{B_n}(x) \end{array}

確実に大小関係を求めることはできますが

\begin{array}{ccc} a_n μ(A_n) &≤& b_n μ(B_n) &&? \end{array}

少なくとも現状だと

そう簡単には比較することができません。

(どうにか比較できる形にする必要がある)

細かく分割してみる

ここで必要になるのが

「細分割」という概念で

\begin{array}{lcl} C_i &⊂& A \\ \\ C_i &⊂& B \end{array}

例えばそれぞれ3つの区間に分割した時

\begin{array}{lcl} A_n &\to& C_i \\ \\ B_n &\to& C_i \end{array}

このような「より細かい分割」があれば

「同一の区間で表現できる」ようになりますよね。

まあ要はそういう話で

\begin{array}{rcl} f(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) &=& \displaystyle\sum_{n=1}^{N_{*} } a^{\prime}_n 1_{C_n}(x) \\ \\ g(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N_{*}} b^{\prime}_n 1_{C_n}(x) \end{array}

これを認めると

2つの単関数はとても比較しやすい形になってくれます。

(常に a^{\prime}_n≤b^{\prime}_n になるので比較が楽)

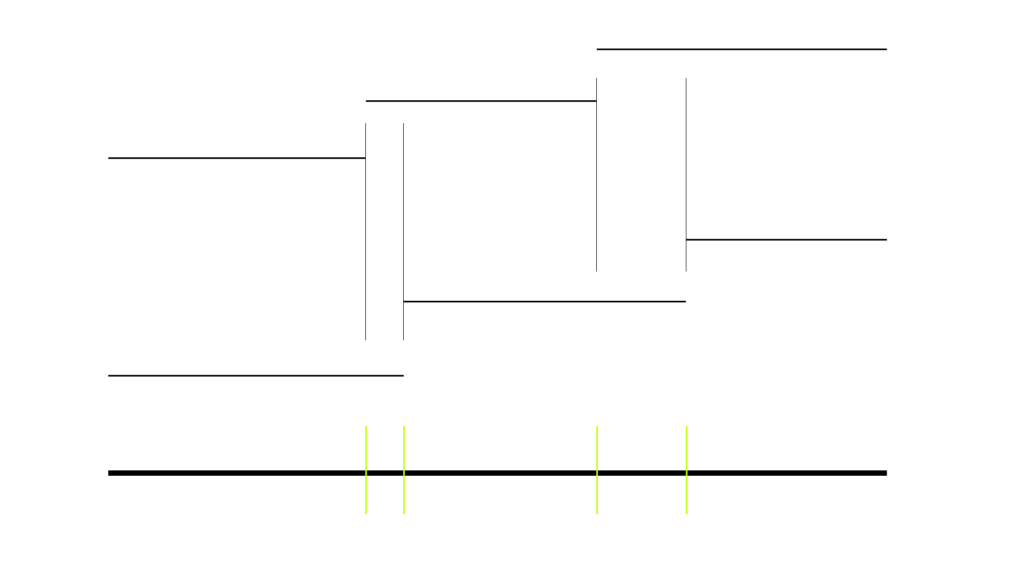

細分割の存在

これは画像を見て分かる通り

\begin{array}{ccc} A_1∩B_1 & ∅ & ∅ \\ \\ A_2∩B_1 & A_2∩B_2 & ∅ \\ \\ ∅ & A_3∩B_2 &A_3∩B_3 \end{array}

「 A_i と B_j の共通部分の存在」から

(上を A_i 下を B_j とします)

\begin{array}{lcl} C_{ij}&=&A_i∩B_j \end{array}

「共通部分の全て(空集合含め)」という形で

その存在が保証されます。

そして「共通部分」である以上

\begin{array}{ccc} A_1∩B_1 (a_1,b_1) & ∅ & ∅ \\ \\ A_2∩B_1(a_2,b_1) & A_2∩B_2(a_2,b_2) & ∅ \\ \\ ∅ & A_3∩B_2(a_3,b_2) &A_3∩B_3(a_3,b_3) \end{array}

これには必ず

添え字が同じになる a_n,b_n の値が対応するので

\begin{array}{lcl} C_n = A_i∩B_j && \to & & \begin{array}{lcl} a^{\prime}_n & = & a_i \\ \\ b^{\prime}_n &=& b_j \end{array} \end{array}

再定義された単関数の a^{\prime}_n,b^{\prime}_n の中身は

添え字によって明確に定義されます。

(空集合の時も定義できる)

単関数積分の単調性

↑ で語った通り

\begin{array}{rcl} f(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \\ \\ g(x)&=&\displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \end{array}

この2つの「単関数」は

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{D}\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) \,dμ &=& \displaystyle \int_{D}\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \,dμ \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N} a_n μ(A_n) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n μ(B_n) \end{array}

同じ積分範囲 D の x を扱っています。

また「 μ は同一の測度」であり

\begin{array}{lcl} f(x) &=&\displaystyle \sum_{n=1}^{N_*} a^{\prime}_n μ(\textcolor{pink}{C_n}) \\ \\ g(x) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N_*} b^{\prime}_n μ(\textcolor{pink}{C_n}) \end{array}

「同一の可測集合を扱う」ため

『同一の分割範囲 C_n 』で計算が可能です。

実際に

どのような形で A_n と B_n が関わっているか

\begin{array}{lcl} {} A_n∩B_n = ∅ &\to& \begin{array}{l} {} μ(A_n)?μ(B_n) {} \end{array} \\ \\ \\ {} A_n∩B_n ≠ ∅ &\to& \begin{array}{lcl} A_n ⊂B_n \\ \\ A_n⊃B_n \\ \\ ¬(A_n ⊂B_n) ∧ ¬(A_n⊃B_n) \end{array} \end{array}

これはなにも定まってないなら分かりませんが

「単関数の大小関係」を定めた上で

\begin{array}{lcl} \displaystyle\sum_{n=1}^{N} a_n 1_{A_n}(x) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \end{array}

「細分割の存在」を認めるなら

\begin{array}{lcl} {} \displaystyle\sum_{n=1}^{N_*} a^{\prime}_n 1_{\textcolor{pink}{C_n}}(x) &≤& \displaystyle\sum_{n=1}^{N_*} b^{\prime}_n 1_{\textcolor{pink}{C_n}}(x) \end{array}

全ての x でこうなることは確実であり

(定義関数が変わっただけで単関数に変化は無い)

この結果から

\begin{array}{ccc} {} \displaystyle \sum_{n=1}^{ N_*} a^{ \prime}_n μ(\textcolor{pink}{C_n}) & ≤ & \displaystyle \sum_{n=1}^{N_*} b^{\prime}_n μ( \textcolor{pink}{C_n}) {} \\ \\ \displaystyle \int_D f(x) \,dμ &≤& \displaystyle \int_D g(x) \,dμ \end{array}

欲しかったこの結論を得ることができます。

(前提の大小関係より a^{\prime}_n≤b^{\prime}_n なので)

非負可測関数での単調性

↑ が解決した時点で

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = & \displaystyle \int_{D} \lim_{N\to\infty} φ_N(x) \,dx\end{array}

いろんな説明で使えるこの関係は示せるんですが

(ここまでの関係でだいたいカバーできる)

せっかくなので

ここまでの事実から

\begin{array}{lcl} f(x) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} \\ \\ g(x) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{M}b_n 1_{B_n}(x) \right\} \end{array}

「非負可測関数」の場合も確かめておきます。

大小関係と上限の定義

やることは少し複雑です。

\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \displaystyle\sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n 1_{B_n}(x) \\ \\ \displaystyle\sum_{n=1}^{N}a_n μ(A_n) &≤& \displaystyle \sum_{n=1}^{M} b_n μ(B_n) \end{array}\end{array}

↑ が分かっているので

なんとなくすぐ分かりそうなものですが

\begin{array}{ccc} φ_N&≤&φ_{N+1}&≤& \cdots &≤& f \\ \\ ψ_M&≤&ψ_{M+1}&≤& \cdots &≤& g \end{array}

「単関数近似定理」に基づく

\begin{array}{ccc} f(x)&≤&g(x) \\ \\ \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} &≤& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{M}b_n 1_{B_n}(x) \right\} \end{array}

この前提だけでは

(任意の非負可測関数は単関数で近似できる)

欲しい結論である ↓ について

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int φ_N &≤& \displaystyle\int ψ_M & & ? \end{array}

直接的に示すことができません。

(ルベーグ積分は単関数積分値の上限をとる)

ルベーグ積分の定義と上限

これを示すには

「 f,g に収束する非負単関数」の

\begin{array}{lclcl} && f &≤& g \\ \\ φ_N &≤& f &≤& g \\ \\ φ_N &≤& & {} & g \end{array}

この事実だけに留まらず

(前提より φ_N は g に近似する候補の1つでもある)

\begin{array}{ccc} \int f&=& \displaystyle\sup\left\{ \int φ \right\} \end{array}

「ルベーグ積分」の定義に加えて

「上限」の定義も使う必要があります。

上限の大小関係とルベーグ積分の定義

「非負可測関数」の「単調性」を示す

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \int g \end{array}

この話において厄介なのは

\begin{array}{l} \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} \\ \\ \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{M}b_n 1_{B_n}(x) \right\} \end{array}

これらの「見分けが難しい」点です。

「単関数近似定理」より

\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f &≤& g \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) & ≤ & \displaystyle\sup \left\{ \sum_{n=1}^{N}a_n 1_{A_n}(x) \right\} \end{array}

「非負単関数 φ_N 」が

「 f に近似できる」のと同様に

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D φ_N &\in& \displaystyle\left\{ \int_D ψ_M \right\} \end{array}

φ_N は「 g に近似する可能性もある」ので

( f と g が一致する場合など)

↓ を明確に区別するというのは

\begin{array}{ccc} \displaystyle\left\{ \int_D φ_N \right\} &?& \displaystyle\left\{ \int_D ψ_M \right\} \end{array}

思っている以上に難しかったりします。

(この辺りの定義を理解していない場合)

ルベーグ積分の正確な定義と集合の違い

自明のこととして流してきましたが

\begin{array}{ccc} \sup & \{ ? \} \end{array}

「上限をとる対象(上限の右のやつ)」について

この辺りで明確にしておきます。

結論から行くと

「上限」の横に書かれているものは「集合」です。

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f &=& \displaystyle \sup \left\{ \int_D φ \right\} \end{array}

例えば「ルベーグ積分」の定義の場合

\begin{array}{ccc} φ & \mathrm{is} & \mathrm{Simple \,\, Function} \end{array}

\begin{array}{ccc} \displaystyle \left\{ \int_D φ \right\} &←& \displaystyle \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} \end{array}

正確にはこのようになっていて

\begin{array}{lclcl} && f &≤& g \\ \\ φ &≤& f &≤& g \\ \\ φ &≤& & {} & g \end{array}

この集合には

「条件を満たす単関数積分の全て」が含まれています。

(より正確には積分値である定数が含まれている)

上限をとる集合と大小関係

以上のことを念頭に

↓ の大小関係が成立するという前提を考えると

\begin{array}{lclcl} && f &≤& g \\ \\ φ &≤& f &≤& g \\ \\ φ &≤& & {} & g \end{array}

g のルベーグ積分の右辺にある集合は

\begin{array}{l} \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \\ \\ \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ ≤f ≤g \right\} ∪ \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, f< ψ ≤g \right\} \end{array}

こうですから

\begin{array}{ccl} [0,1) &=& \{ x \in R \mid 0≤x<1 \} \\ \\ [0,1) &=& \{ y \in R \mid 0≤y<1 \} \end{array}

f 以下の範囲にある ψ は

\begin{array}{ccc} \displaystyle \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤ φ ≤f \right\} &=& \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ ≤f ≤g \right\} \end{array}

φ と同じく「 f 以下の単関数」なので

( φ と ψ の定義は両方とも f 以下の単関数)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array}

この集合の中に

φ の積分は全て含まれていると言えます。

(これは前提にある大小関係から分かる結果)

まとめると

\begin{array}{ccc} f &≤& g \\ \\ \displaystyle \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} &⊂& \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array}

つまり2つの集合の関係はこうです。

( φ と ψ には条件以外の縛りが無い)

上限下限と包含関係

ここまで分かれば

「包含関係」と「上限下限」の

\begin{array}{lcl} A⊂B &\to& \left\{ \begin{array}{lcl} \sup A & \textcolor{pink}{≤} & \sup B \\ \\ \inf A & \textcolor{skyblue}{≥} & \inf B \end{array} \right. \end{array}

この関係が分かっていれば

\begin{array}{ccc} \displaystyle int f &≤& \displaystyle \int g \end{array}

この結論はすぐに得ることができます。

(広い方がより大きく小さくとれる感じ)

念のため確認しておくと

これについては

\begin{array}{lcl} A &=& \{ x \mid 0≤x≤1 \} \\ \\ B &=& \{ x \mid -1≤x≤2 \} \\ \\ &=& \{ x \mid -1≤x<0 \}∪\{ x \mid 0≤x≤1 \}∪\{ x \mid 1<x≤2 \} \end{array}

これで納得できると思います。

(値を文字に置き換えれば一般性が証明できる)

ルベーグ積分の定義と上限の関係

以上

内容をまとめると

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_D f &=& \displaystyle\sup \left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} \\ \\ \displaystyle\int_D g &=& \displaystyle\sup \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array}

f,g のルベーグ積分の定義はこうで

(単関数積分の基礎になる測度に基づく定義)

\begin{array}{lcl} \begin{array}{ccc} f &≤& g \\ \\ \displaystyle \left\{ \int_D φ\,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} &⊂& \displaystyle \left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \end{array} \end{array}

前提である大小関係 f≤g より

「単関数の積分を集めた集合」はこうなることから

その上限をとれば

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup\left\{ \int_D φ \,\, \middle| \,\, 0≤φ≤f \right\} &≤& \displaystyle \sup\left\{ \int_D ψ \,\, \middle| \,\, 0≤ψ≤g \right\} \\ \\ \displaystyle \int_D f &≤& \displaystyle\int_D g \end{array}

これがそのまま「ルベーグ積分」の定義になるので

これにより、欲しかった関係は示されたと言えます。

一般の可測関数の場合

以上のことが分かると

\begin{array}{ccc} f &≤& g \\ \\ 0 &≤& g-f \end{array}

前提から明らかなこの結果と

\begin{array}{rcr} 0 &≤& g-f \\ \\ \displaystyle \int 0 &≤& \displaystyle \int g-f \end{array}

「非負可測関数の単調性」

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int (g-f) &=& \displaystyle \int g - \int f \end{array}

そして「ルベーグ積分の線型性」から

「一般の可測関数の単調性」については

\begin{array}{rcl} \displaystyle \int 0 &≤& \displaystyle \int g - \int f \\ \\ \displaystyle \int f & ≤ & \displaystyle \int g \end{array}

すぐに求めることができます。

ルベーグ積分とゼロ関数

直感的には明らかですが

念のため補足しておくと

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int 0 &=& 0 \end{array}

f=0 の時の非負単関数については

\begin{array}{ccc} 0 &≤& φ &≤& f \\ \\ 0 &≤& φ &≤& 0 \end{array}

ルベーグ積分の定義より

常に 0 を返す単関数になると言えるので

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D φ_N &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} c_n μ(D) \\ \\ \displaystyle\int_D \sum_{n=1}^{N}0*1_{D_n} &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} 0* μ(D) &=& 0 \end{array}

「非負単関数の積分」の定義より

\begin{array}{ccl} \displaystyle \int 0 &=& \displaystyle \sup\left\{ \int φ_N \,\, \middle| \,\, 0≤φ_N≤0 \right\} \\ \\ &=& \displaystyle \sup\{ 0 \} \end{array}

上限は必ず 0 になりますから

ゼロ関数の積分値は 0 になります。

極限と積分

直感的には常に成立しそうですが

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} f_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D f_n \, dμ \\ \\ \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} φ_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D φ_n \, dμ \end{array}

実はこの操作は保証されていません。

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} f_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D f_n \, dμ \end{array}

現時点では

これは事実ではなく推定になります。

(これが成立する最も広い条件を提示するのが優収束定理)

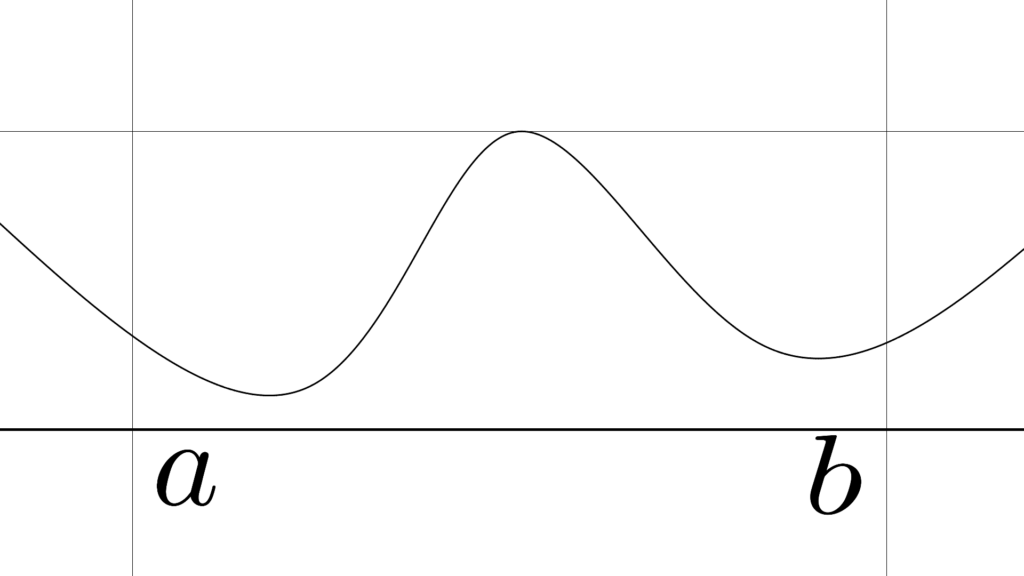

連続関数の積分と極限

最も単純なパターンである

「連続関数 f_n 」が「連続関数 f 」に収束する

\begin{array}{rcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \sup |f_n(x)-f(x)| &=& 0 \\ \\ \sup |f_n(x)-f(x)| &<& ε \end{array}

つまり「一様収束する」パターンでは

(一様収束については長くなるので別記事で)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D \left( \lim_{n\to\infty} f_n \right) \, dμ &=& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_D f_n \, dμ \end{array}

これは問題無く成立します。

連続関数のパターンでは

証明は少し大変です。

\begin{array}{lcl} | f(x) - α| &<&ε \end{array}

「収束」を考える過程で

\begin{array}{ccc} f(x) &≤& g(x) \\ \\ \displaystyle\int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} g(x) \,dx \end{array}

「積分の単調性」より

(ここではリーマンでもルベーグでも良い)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \left| \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx - \int_{a}^{b} f(x) \,dx \right| \\ \\ \displaystyle \left| \int_{a}^{b} \Big( f_n(x) - f(x) \Bigr) \,dx \right| \end{array}

目標となる関係から導かれる

\begin{array}{ccc} -|f(x)| &≤& f(x) &≤& |f(x)| \\ \\ \displaystyle\int_{a}^{b} -|f(x)| \,dx &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} |f(x)| \,dx \\ \\ \displaystyle - \int_{a}^{b} |f(x)| \,dx &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& \displaystyle\int_{a}^{b} |f(x)| \,dx \\ \\ -α &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &≤& α \end{array}

この関係を認めるなら

\begin{array}{lcl} \displaystyle \left| \int_{a}^{b} f(x) \, dx \right| &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} \left| f(x) \right| \, dx \\ \\ \displaystyle \left| \int_{a}^{b} \Big( f_n(x) - f(x) \Bigr) \,dx \right| &≤& \displaystyle \int_{a}^{b} \Big| f_n(x) - f(x) \Bigr| \,dx \end{array}

これが成立すると言えるため

(この関係を得るための ↑ )

後は図形の見た目から

そのまま「底辺×高さ」を考えてみると

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} \Big| f_n(x) - f(x) \Bigr| \,dx &≤& (b-a)\sup |f_n(x)-f(x)| \end{array}

面積の関係はこのようになると言えることから

(このようにとれば一様収束の前提が使える)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \left| \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx - \int_{a}^{b} f(x) \,dx \right| &<&(b-a) ε \end{array}

結果

「収束する」という結論が導かれます。

(有限定数倍の ε も任意の正の実数)

ということは

まとめると

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx&=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx &&前提 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx && 結論 \end{array}

以上の結果から

この欲しかった結論は示されたと言えます。

(連続関数と一様収束がこれの前提になる)

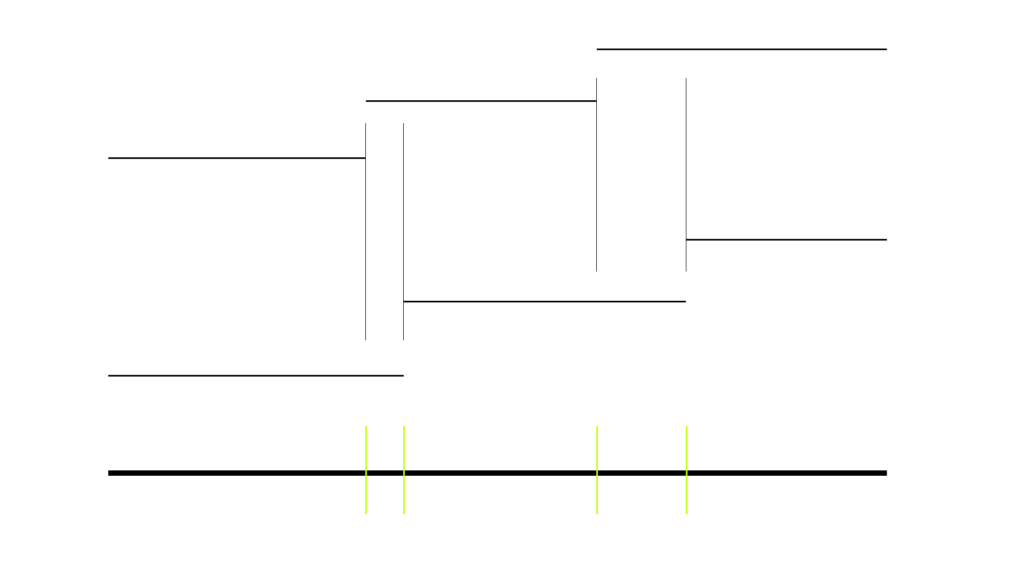

項別積分の定理

「連続関数」のパターンは示せたので

\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} φ_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx \end{array}

次は「単関数」に関わる

「項別積分」について解説してみます。

補足しておくと

「項別積分」っていうのは

\begin{array}{rcr} \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \,dx \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f_n(x) \,dx \end{array}

要は ↑ みたいな感じのやつで

この概念を考えていくと出てくる

\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &?& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx \end{array}

この操作がどうなるのかという疑問から

(極限と積分が交換可能か問題)

「極限と積分」の「交換」

これが成立する条件を調べる過程で

\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx \end{array}

「単関数」について

このようになるという結論が導かれます。

(こうなるための条件が整備されていく)

単関数列での項別積分の定理

再度確認しておくと

「極限」と「積分」について

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} f_n(x) \,dx&=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} f_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} f(x) \,dx \end{array}

「連続関数」のパターンは示せました。

しかし

「連続」とは限らない

\begin{array}{lcl} φ_2(x)&=& c_1 1_{D_1}(x) + c_2 1_{D_2}(x) \end{array}

「単関数」では

(単関数はだいたい不連続関数)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{a}^{b} φ_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{a}^{b} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx \end{array}

まだこうなることを示せていません。

まあ直感的には明らかなんですが

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{[a,b]} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx&=& \displaystyle \int_{[a,b]} f(x) \,dx \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{[a,b]} φ_n(x) \,dx &=& \displaystyle \int_{[a,b]} f(x) \,dx \end{array}

この成立はいろんな話の基礎になるので

ここから話を発展させるために

ここできちんと確かめておきます。

前提の確認と着地

まずこの場合の「単関数」ですが

「単関数近似定理」を使うために

\begin{array}{ccc} φ_n&≤&φ_{n+1}&≤& \cdots &≤&f \end{array}

φ_n の関数列は「単調増加」とし

f を「ほとんど全てで有限値となる関数」とします。

(発散する場合は上下関係が明らかなので自明とする)

確認しておくと

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{D} \lim_{n\to\infty} φ_n(x) \,dx & = & \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int_{D} φ_n(x) \,dx \end{array}

着地はこうです。

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} φ_n &=& f \end{array}

そして多少きつめではありますが

\begin{array}{ccc} φ_n&≤&φ_{n+1}&≤& \cdots &≤&f \end{array}

前提はこうであるとします。

(きついけどこういう単関数の使用頻度が一番高い)

単関数の積分と上限

確認しておくと

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_D φ_N \, dμ &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} a_n μ(D_n) \end{array}

「単関数の積分」はこうです。

(ルベーグ測度に因む妥当な定義)

そして「単関数の積分の単調性」から

\begin{array}{ccc} φ_N&≤&φ_{N+1} \\ \\ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ &≤& \displaystyle \int_D φ_{N+1} \, dμ \end{array}

「単関数の積分」の数列が

「単調増加列である」ことは明らかですから

「非有界である」場合

\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f \\ \\ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ &≤& \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \infty \end{array}

上下関係は明らかであるため

この場合は明らかであるとして

「有界である」パターンを考えると

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_D φ_{N} \, dμ \end{array}

「有界単調数列は収束すること」より

これは「収束する」と言えるので

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = &\displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ \right\} \end{array}

極限をとると

これは「上限」に至ります。

(上限の存在公理により保証される)

単関数積分の条件とルベーグ積分の定義

ということは

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = &\displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ \right\} \end{array}

この形が

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_{N} \, dμ \right\} \end{array}

「ルベーグ積分の定義そのもの」であることより

(これを保証するために定義されたとも言える)

結果として

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int_{D} φ_N(x) \,dx & = & \displaystyle \int_{D} \lim_{N\to\infty} φ_N(x) \,dx\end{array}

欲しかったこの関係は示されたと言えます。

(つまり定義によってこの定理は導かれる)

単調収束定理 Monotone Convergence

以上の結果を用いると

\begin{array}{lclcr} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n && f_n \to f \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} f_n && \displaystyle \sum_{n=1}^{N} f_n \to f \end{array}

「非負値可測関数」についても

この操作が可能であることを証明できます。

(この定理についている名前が単調収束定理)

単調収束定理の証明

前提はそのまま

\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n &≤& f_{n+1} &≤& \cdots &≤& f \end{array}

「 f_n が単調増加列である」こと

\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}

「上限」がこうなること

それだけで、追加はありません。

(厳密には可測関数周りの定義が必要)

より正確には

「条件を追加せずに示したい」というのが先にあって

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n \end{array}

その上で同様の結論を得たいというのが

この定理を示す上でのスタートラインになります。

(直感的には同じだけどまだこの時点では仮説)

ただその肝心の証明ですが

「非負可測関数の上限」をとる意味はあまり無いので

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \, dμ &=& \displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D φ_N \, dμ \right\} \\ \\ \displaystyle \int_D f \, dμ &?& \displaystyle \sup\left\{ \displaystyle \int_D f_n \, dμ \right\} \end{array}

前回と同様の流れでは示すことができません。

となると直接的な比較方法は不明なので

「同じであること」を意味する結果として

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int f \\ \\ \displaystyle \int f_n &≥& \displaystyle \int f \end{array}

「両側の大小比較をとる」など

間接的な方法を採用する必要があります。

分かりやすい大小関係

前提から導かれる

「ルベーグ積分の単調性」より

\begin{array}{rcr} f_n &≤& f_{n+1} \\ \\ \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int f_{n+1} \\ \\ f_n &≤& f \\ \\ \displaystyle \int f_n &≤& \displaystyle \int f \end{array}

「全ての n で」こうなることから

(この記事ではこれを帰納的定義より明らかとする)

「有界単調数列の収束」を考えると

(有界が前提なら必ず何かしらの値に収束する)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &≤& \displaystyle \int f \end{array}

こちら側の大小関係はすぐに導くことができます。

( f の積分は上界ではあるが上限とは限らない)

ややこしい方の大小関係

これが分かった上で「同じである」ことを示す

これにはもう片側の大小関係が必要なんですが

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int f_n &≥& \displaystyle \int f \end{array}

結論から行くと

これは「関数の比較」から

\begin{array}{ccrcc} & & f_n &≤& f \\ \\ φ_N &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n &≤& f \end{array}

「大小関係を誤魔化す」という形で

\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{N\to\infty} φ_N &=& f \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n &=& f \end{array}

けっこう強引に求められます。

( f から小方向に離して大小を定める辺りが複雑)

ほぼゴール地点からの逆算です。

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int φ_N≤\int f_n & \overset{N,n\to\infty}{\longrightarrow} & \displaystyle \int f≤\int f \end{array}

感覚的にはこんな感じのことをするわけですが

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int φ_N&≤& \displaystyle\int f_n && ? \\ \\ \displaystyle \int φ_N&≤& \displaystyle\int f && 〇 \end{array}

これを理解するには

「極限と上限」の厳密な理解が必要になります。

(この時点ではどの順番で N,n を動かすか不明)

都合の良い大小関係を構築できるのか

示したい形である ↓ から

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int f_n &≥& \displaystyle \int f \end{array}

「無限」を取り除いて

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int φ_N &≤& \displaystyle \int f_n \end{array}

この形を得るには

↓ の形を使う必要があるわけですが

\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f_n \end{array}

これは前提から導かれるわけではありません。

(都合よくこうならない可能性が普通にある)

実際、どの順番でどのように変数を動かすか

これが定まってない状態だと

\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f_n \end{array}

好きに n,N を定めることができるため

\begin{array}{ccc} φ_N &≤& f_n && ? \\ \\ f &≥& f_n && N\to M \end{array}

欲しい結果になる有限の n が存在しない

\begin{array}{ccc} f_n &=& \displaystyle \frac{\lfloor nx \rfloor }{n} \\ \\ φ_2 &=& \displaystyle 0 \cdot 1_{\left[ 0,\frac{1}{2} \right)}(x) + \frac{1}{2}\cdot 1_{\left[ \frac{1}{2},1 \right)}(x) \\ \\ f &=& x \end{array}

そんな可能性が普通に考えられます。

( f に収束するスピードが異なる単関数など)

例外と床関数

補足しておくと

\begin{array}{ccc} \lfloor x \rfloor &\in& 整数 \end{array}

これは「小数点以下切り捨ての整数値」を取り出す

(この認識は正確には正の範囲に限ります)

\begin{array}{ccc} \lfloor 1 \rfloor &=& 1 \\ \\ \lfloor 2.9 \rfloor &=& 2 \\ \\ \lfloor π \rfloor &=& 3 \end{array}

「床関数」と呼ばれるもので

(実数を整数に変換する役割を持つ)

\begin{array}{ccc} \lfloor x \rfloor &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 0 && x\in [0,1) \\ \\ 1 && x\in [1,2) \\ \\ 2 && x\in [2,3) \\ \\ \vdots \\ \\ n && x\in [n,n+1) \\ \\ \vdots \end{array} \right. \end{array}

厳密にはこのように定義されています。

(つまりこれは拡大実数値単関数)

必ず f_n が大きくなるようにする

↑ の問題を解消したい

\begin{array}{ccc} f &≥& f_n \end{array}

そのためには

「こうならない n がある」

という状態を維持する必要があって

そこから

そのための方法の1つとして

( f より f_n が大きくなる n の存在を保証したい)

\begin{array}{ccc} 0&<&p&<&1 \end{array}

「その範囲ならどんな値でも良い」ような

(後で調整のための値 p を動かして f にできる)

\begin{array}{rcr} pf &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int pf &≤& \displaystyle \int f_n \end{array}

常にこのようにできる

『調整できる値 p の存在』を考えることができます。

(どの p を選んでも n が存在する)

確認しておくと

この p を任意とする場合

\begin{array}{lcc} \displaystyle\lim_{ p \to 1} pf &=& f \\ \\ \displaystyle\lim_{p\to 1} pφ_N &=& φ_N \end{array}

このようになる「極限」を定義できるのは明らか。

( p の任意性より極限の定義を満たす)

ということは

この p に定数 p_* を入れた後

任意に n を定めるという形で動かせば

\begin{array}{ccc} p_*f &<& f \\ \\ p_*f &<& \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n \end{array}

n を下から抑える

そんな有限値 N の存在を保証することができ

\begin{array}{ccc} \exists N & \forall n≥N & pf≤f_n \end{array}

その結果として

このようになる n の存在を保証できます。

(極限操作が可能なまま f 以上の f_n とできる)

論理式で厳密に整理してみる

ここまで

「量化子」の扱いに慣れてない内だと

だいぶ分かり辛いかもしれませんが

\begin{array}{ccc} P &\equiv& \displaystyle \int pf ≤ \int f_n \end{array}

これを適当に命題 P とでもしておくと

\begin{array}{ccc} \begin{array}{rcr} pf &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int pf &≤& \displaystyle \int f_n \end{array} \\ \\ ↓ \\ \\ \begin{array}{ccc} \displaystyle \int pf &≤& \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n \end{array} \end{array}

↑ の話を論理式で表現したら

\begin{array}{ccc} \forall p \in (0,1) & \exists N & \forall n≥N & P \end{array}

欲しい命題はこんな感じになります。

( p を好きに決める → 都合の良い N が存在)

分かり難いかもですが

ざっと解説しておくと

まず p が (0,1) の範囲ならなんでも良くて

\begin{array}{ccc} pf &≤& f_n &≤& f \end{array}

f_n の上限が f である以上

pf とこのようなる f_n は必ず存在することから

( pf が f と一致することは無い)

\begin{array}{ccc} \displaystyle\int pf &≤& \displaystyle\int f_n \end{array}

「可測関数の積分の単調性」より

このようになる n は必ず存在すると言える。

( ↑ の上下関係が必ず成立する以上こちらも必ず成立)

そして p は任意であることから

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{p\to 1} pf &=& f \end{array}

「後から」調整できるので

結果、この結論を得ることができる。

ややこしいかもしれませんが

\begin{array}{cccr} & {} & & p_*f ≤ f_{n_*} \\ \\ & \exists N & \forall n≥N & p_*f ≤ f_{n} \\ \\ \forall p & \exists N & \forall n≥N & pf ≤ f_{n} \end{array}

以上がこれまでで実現できたものになります。

(これで内側から順に極限をとれる)

厳密には可測関数ではダメ

直感的に考えると

\begin{array}{ccc} pf &≤& f_n \end{array}

このようになる n は存在しそうです。

(関数のほとんど全ての変数で ↑ が成立する)

しかし「可測関数」の範囲は非常に広いため

実は以下のような反例が存在し

(収束先が常に 1 か 0 にしたい ↓ )

\begin{array}{ccc} f_n(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 0 && x\in (n,\infty) \\ \\ 1 && x\in (-\infty,n] \end{array} \right. \end{array}

↑ は必ず成立するわけでは無い

ということが事実として判明してしまいます。

(極限を許される可測関数の範囲の広さが原因)

反例の確認

確認しておくと

f_n(x)≤f(x) であることや

「非負可測関数」「単調増加」を実現した上で

\begin{array}{ccc} f_n(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} 0 && x\in (n,\infty) \\ \\ 1 && x\in (-\infty,n] \end{array} \right. \end{array}

「収束先 f 」を一定にすると

\begin{array}{rcl} f(x) &=& 1 \\ \\ pf(x) &=& \displaystyle \frac{1}{2} f \end{array}

「任意の実数 x 」では

\begin{array}{ccc} pf(x) &≥& f_n(x) && (n,\infty) \\ \\ pf(x) &≤& f_n(x) && (-\infty,n] \end{array}

左の収束先の pf(x) は

f(x)=1 である以上、常に p なので

\begin{array}{ccc} pf(x) &≤& f_n(x) && x\not\in (n,\infty) \\ \\ p &>& 0 && x \in (n,\infty) \end{array}

これは「任意の実数 x では」成立しません。

まとめると

\begin{array}{ccc} pf(x) &\textcolor{pink}{>}& f_n(x) && x\in (n,\infty) \end{array}

この範囲では常にこうなることから

\begin{array}{ccc} pf(x) &≤& f_n(x) \end{array}

(n,\infty) の範囲に x がある場合

このようになる n は存在しないと言えます。

(つまり不成立を示す反例になる)

可測関数にするのは後

このような反例が存在する以上

「可測関数」という範囲には制限が必要です。

\begin{array}{ccc} pf=p\sup\{φ\} &&\to&& pφ \end{array}

そうなると

丁度良い制限は何かって話なんですが

\begin{array}{ccc} \sup\{ φ \} &=& f \end{array}

「単関数近似定理」を考えると

「後で上限をとる」ことで近似が可能な

\begin{array}{rcc} φ &≤& f_n \\ \\ pφ &≤& f_n \end{array}

「有限」の範囲で定義可能である

「 f に収束する非負単関数 φ 」

これが良い感じに使えそうだと予想できます。

非負単関数なら問題が無いのか

「非負可測関数」では問題があった

なら「非負単関数」でも問題がありそうですが

\begin{array}{rcc} φ &≤& f_n \\ \\ pφ &≤& f_n \end{array}

実は「非負単関数 φ 」と比較する場合

全ての x でこのようになる n は必ず存在します。

(省略してますが関数には変数が定義されてます)

存在することの証明

確認のため

↑ で紹介したような反例にならって

\begin{array}{rcr} φ &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \int_D f_n \end{array}

「積分範囲 D 」の中で

「ある φ では n が存在しない」と仮定してみます。

(これが否定されれば必ず存在することになる)

すると

「反例になる φ 」を考えた時

\begin{array}{ccc} \exists x_*\in D & pφ(x) > f_n(x) \end{array}

このように不等式を満たさない x_* が

積分範囲 D の中に存在するのは確実

(この x_* が無いなら仮定は矛盾する)

ということは

それを集合として定義すると

(定数として扱うのでそれを全部集めてみる)

\begin{array}{ccc} D_n &=& \{ x\in D \mid pφ(x) ≤ f_n(x) \} \end{array}

これが「全ての n で D と一致しない」

そんな x の集合(積分範囲の一部)になります。

( n がどれだけ大きくても x_* が存在する)

ここまで定めた上で

この集合と前提を考えると

\begin{array}{ccc} f_n &≤& f_{n+1} \\ \\ D_n &⊂& D_{n+1} \end{array}

上限の話でした話と同様の比較を行えば

D_n が「単調増加列」であることは明らかですから

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n(x) &=& f(x) \end{array}

「 f_n の上限が f である」ことも考えると

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \bigcup_{n=1}^{N} D_n &=&D \end{array}

現時点では予想になりますが

この集合は必ずこうなるはずだと考えられます。

まとめると

\begin{array}{ccc} x_* & \in &\displaystyle\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \end{array}

この無限和集合は D と一致するはずであることから

このような x_* \in D は存在しないと予想できます。

矛盾の導出

整理しておくと

\begin{array}{ccc} \forall x\in D & pφ(x) ≤ f_n(x) \end{array}

反例の形を参考に

「全ての n でこうならない φ が存在する」と仮定すると

\begin{array}{ccc} pφ(x_*) &>& f_n(x_*) && x_* \in D_* \end{array}

ある範囲 D_* では

「 φ との比較では全ての n でこうならない」

\begin{array}{ccc} \exists x_*\in D & pφ(x_*) > f_n(x_*) \end{array}

つまり「全ての n 」で

「こうなる x_* が存在する」ということが導かれます。

(ここまでが間違ってると予想される仮定)

ここから

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} f_n(x_*) &=& f(x_*) \end{array}

「 f_n は f に収束する」という事実を利用すれば

(この制限により反例のような単関数は構成不可)

\begin{array}{ccc} pφ &<& φ &≤& f \end{array}

φ と比較可能な f を得ることが可能なので

(反例のような関数ではこうならない)

\begin{array}{ccc} f_n(x_*) &<& pφ(x_*) \end{array}

全ての n でこうなる x_* の存在から

\begin{array}{ccc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n(x_*) &<& pφ(x_*) \end{array}

これは明らかですから

以上の事実から

\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& pφ(x_*) \end{array}

このような関係が得られてしまいます。

(この時点で明らかに矛盾した結果)

ということは

\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& pφ(x_*)&<& φ(x_*) \end{array}

p の定義を考えると

この関係は確実に成立すると言えるので

\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& φ(x_*) \end{array}

φ の定義より

これは確実に矛盾していますから

これで「仮定が間違ってる」ということが示されました。

↑ の補完

これでほとんどの場合で矛盾を示せましたが

0<φ の時でない場合

\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& pφ(x_*)&<& φ(x_*) \end{array}

「 pφ<φ の形から矛盾を導く」

この理屈は厳密には使えないため

\begin{array}{ccc} f(x_*) &<& 0 \end{array}

実は φ=0 のパターンは

別で考える必要があります。

ただ話自体はほぼ同じで

(矛盾を示すための理屈が異なる)

\begin{array}{ccc} 0≤f &&\to&& \lnot (f<0) \end{array}

これもまた

「 f は非負可測関数である」という定義に反することから

矛盾すること自体はすぐに導くことができます。

ややこしい大小関係の証明

以上のことから

「 f に収束する単関数 φ 」を考えると

\begin{array}{rcr} pφ &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \int_D f_n \end{array}

全ての x \in D で

このようになる n は確実に存在するので

(厳密には n を下から抑えられる自然数が存在する)

\begin{array}{ccr} \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \int_D f_n \\ \\ \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}

これは確実にこうなり

\begin{array}{rcr} \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \lim_{p \to 1 }\int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}

また「任意の p で成立する」ことから

\begin{array}{rcr} \displaystyle \lim_{p \to 1 }\int_D pφ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \lim_{p \to 1 } p\int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}

こうなると言えて

最後に「単関数 φ の任意性」から

(順番的にはまず任意に単関数が決まって ↑ の話になる)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}

左は「上限」をとれると言えるので

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D φ &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \sup \left\{ \int_D φ \right\} &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}

その結果として

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int_D φ \right\} &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ \displaystyle \int_D f &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \end{array}

欲しい結論を得ることができます。

変数の順番と論理式

補足しておくと

具体的な値が入る順番は φ\to p \to n で

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \lim_{p\to 1}\int_D pφ \right\} &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int_{D} f_n \\ \\ &↑ \\ \\ \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle \int_D f_n \end{array}

極限が使えるよう一般化する順番は

↑ の順番の元になった n \to p \to φ です。

(この順番にすると矛盾無く欲しい結果が得られる)

なので論理式としては

\begin{array}{ccc} \forall φ & \forall p & \exists N &\forall n≥N & pφ ≤ f_n \\ \\ \forall φ & \forall p & \exists N &\forall n≥N &\displaystyle \int_D pφ ≤ \int_D f_n \end{array}

簡易的にはこんな感じになります。

(内側から順に極限をとれる)

関数の上下関係と積分の上下関係

また ↓ の部分に関しては

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D pφ &≤& \displaystyle\int_D f_n \end{array}

「非負可測関数」上の話であるため

\begin{array}{lcl} pφ &≤& f_n \end{array}

「ルベーグ積分の単調性」の前提が満たされてる以上

\begin{array}{ccc} pφ ≤ f_n &⇒& \displaystyle \int_D pφ ≤ \int_D f_n \end{array}

この命題も必ず真になるので

(ある範囲で前提が真なら結論も真)

\begin{array}{ccc} \forall φ & \forall p & \exists N &\forall n≥N &\displaystyle \int_D pφ ≤ \int_D f_n \end{array}

このようになると言えます。

(命題が逆だったら保証されてない)

等しくなる

以上の結果から

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n &≤& \displaystyle \int f \\ \\ &{}& \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n \end{array}

この2つの関係が得られたので

「非負可測関数」の場合でも

\begin{array}{lcl} \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n &=& \displaystyle \int f \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to \infty }\int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to \infty }f_n \end{array}

「極限と積分の交換」は可能だと言えます。

( f_n は単調増加で f に収束する)

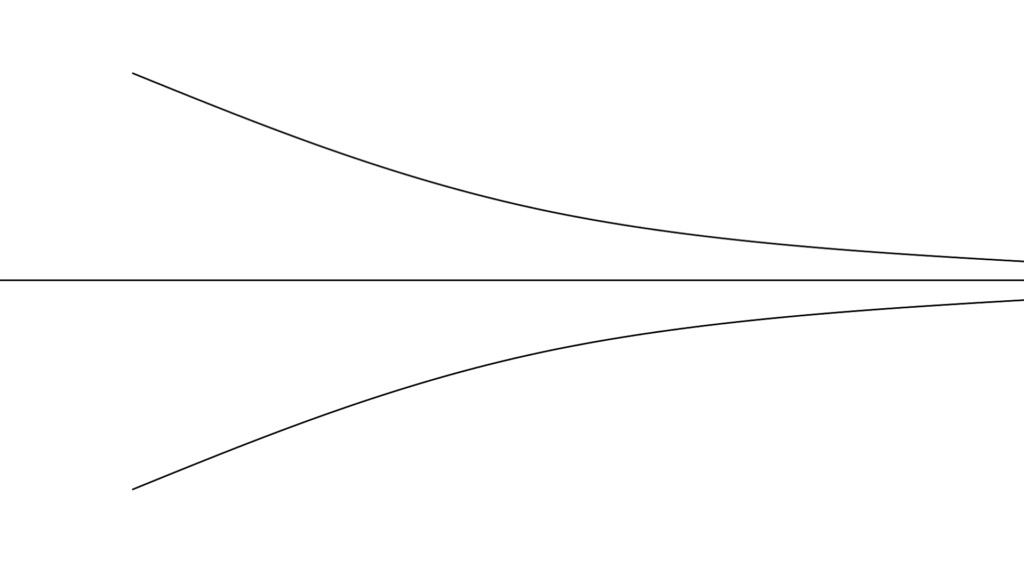

ファトゥの補題 Fatou’s Lemma

これは「非負値可測関数の積分」と

「下極限」についての定理で

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}

この不等式が成立する条件を与えてくれます。

(次に紹介する優収束定理の証明に必要)

補題の証明

これは「優収束定理の後」に

「優収束定理を整理する」ために得られた結果なので

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int F - f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F - f_n \\ \\ \displaystyle \int F + f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F + f_n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}

この補題の証明は

「優収束定理の証明」の一部だと思って良いです。

(この補題は単体ではほぼ意味を持たない)

実際、目指したい形が補題そのものなので

\begin{array}{lcc} \displaystyle \int f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}

証明はここから逆算する形で導かれます。

(後述する優収束定理でこの形が出てくる)

優収束定理からの逆算

「優収束定理」というのは

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n && f_n \to f \end{array}

「積分と極限の交換」が

「一般の可測関数」でも成立する

\begin{array}{ccc} |f_n|&≤&F \end{array}

このために必要な最低限の条件を提供する定理で

(この条件を優収束条件という)

これを証明するためには

\begin{array}{ccl} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &\overset{?}{=}& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &\overset{?}{=}& \displaystyle \int f \end{array}

この2つの比較が必要になるわけですが

この辺り

詳細な流れは後で解説するとして

\begin{array}{ccc} -F &≤& f_n &≤&F \end{array}

ともかく

これを使って示す時

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int F - f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F - f_n \\ \\ \displaystyle \int F + f &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int F + f_n \end{array}

こんな結果が必要になります。

(より正確にはこの形から優収束条件が予想される)

ここで必要になるのが

\begin{array}{ccc} f&=&\displaystyle\lim_{n\to\infty} f_n &=& \displaystyle\liminf_{n\to\infty} f_n \end{array}

この「ファトゥ補題」なんですが

実はこの辺りはほぼ結果論で

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_n \end{array}

「下極限」と「極限」の定義より

この関係は自然と導かれます。

(下極限は単調増加数列の極限なので予想可能)

極限と下極限

念のため整理しておくと

\begin{array}{ccc} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} f_n &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} \end{array}

「下極限」の定義はこうです。

(集合を狭めて下限を大きくしていく)

そして N と N+1 の差は

最も小さい可能性のある f_N が除かれるだけなので

\begin{array}{ccc} \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle\inf_{N+1≤n} \left\{ f_n \right\} \end{array}

こうなることから

これは「単調増加する数列」になります。

(詳細は別の記事で)

ということは

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &=& F \end{array}

「有界である」のなら

これは必ず「上限」に一致するため

(非有界の場合は \infty になるので明らかとする)

\begin{array}{rcr} \displaystyle \liminf_{n\to\infty} f_n &=& F \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_n &≤& \displaystyle\int F \end{array}

「可測関数の積分」の「単調性」より

\begin{array}{rcr} \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& F \\ \\ \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int F \end{array}

こういう形を考えると

良い感じの上下関係を得られそうな気がします。

関数列の下限と非負可測関数

以上のことと

「下限」について考えてみると

\begin{array}{ccc} N &≤& n \\ \\ \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& f_n \end{array}

この2つの関係はこうなりますから

(あくまで N≤n の範囲では)

「 f_n は非負可測関数である」

これを前提とするなら

\begin{array}{rcr} \displaystyle\inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& f_n \\ \\ \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int f_n \end{array}

「単調性」を適用するとこうなるので

(ここでも N≤n の範囲での話)

「任意に N を定める」としてもこうなり

(範囲内ならどのような N でも成立)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int f_n && N≤n \end{array}

「任意の N 以上の n 」でも

これは必ず成立すると言えます。

極限の定義と欲しい結果

以上のように定義できることから

「任意に N を定める」と

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N_*≤n} \left\{ f_n \right\} &≤& \displaystyle \int f_n && N_*≤n \end{array}

これは成立すると言えて

「任意に N 以上の n を定める」と

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \inf_{N_*≤n_*} \left\{ f_{n_*} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n_*} && N_*≤n_* \end{array}

これが成立することから

n\to N の順番に「極限」をとっていくと

\begin{array}{rcr} \displaystyle \int \inf_{N_*≤n_*} \left\{ f_{n_*} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n_*} && N_*≤n_* \\ \\ \displaystyle \int \inf_{N_*≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N_*≤n \\ \\ \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N≤n \end{array}

この結果が得られます。

ということは

f_n が「非負可測関数」であれば

その「下限」もまた当然「非負可測関数」になるので

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{N\to\infty} \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &=& \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} \end{array}

後は「ルベーグの単調収束定理」を使えば

\begin{array}{rcr} \displaystyle \int \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \int f_{n} && N≤n \\ \\ \displaystyle \int \lim_{N\to\infty} \inf_{N≤n} \left\{ f_{n} \right\} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} && N≤n \\ \\ \displaystyle \int \liminf_{n\to\infty} f_{n} &≤& \displaystyle \liminf_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}

この式から欲しい結論が導かれます。

(これは f_n が f に収束するという前提無しで成立)

逆ファトゥの補題

↑ の話は「上極限」に変えても

\begin{array}{ccc} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} f_{n} &=& \displaystyle \lim_{N\to\infty} \sup_{N≤n}\{f_{n}\} \end{array}

似たような結果を得ることができ

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}

これはそのまま

「逆ファトゥの補題」と呼ばれています。

(上極限の場合では不等号が逆になる)

上極限の場合では

ただし証明するとなると

「上限」の性質を使うだけではダメです。

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup_{N≤n}\{f_n\} &≥& \displaystyle \sup_{N+1≤n}\{f_{n}\} \end{array}

この不等号が逆になる理由でもあるんですが

(抜ける f_N が最大の場合がある)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup\{f_n\} &≥& F \end{array}

「収束先 F の存在」を仮定しても

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup\{f_n\} &≥& f_n && n≥N \end{array}

「下極限」の時とは異なり

「単調増加列」の構築には手間が必要になるため

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \sup\{f_n\} &≥& \displaystyle \int f_n \end{array}

このままでは

同様の結果を導くことができません。

(単調収束定理を適用する準備が必要)

非負可測関数列という前提の下では

直感的に考えるのであれば

「ファトゥの補題」と同様の前提である

\begin{array}{ccc} 0 &≤& f_n \end{array}

「 f_n は全て非負可測関数列である」

この前提で「逆ファトゥの補題」は成立しそうです。

しかし

「上限」の数列は

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup_{N≤n}\{f_n\} &≥& \displaystyle \sup_{N+1≤n}\{f_{n}\} \end{array}

「単調減少列」であるため

同様の手順で証明することはできません。

それに

例えば ↓ のような

\begin{array}{ccc} \displaystyle n \frac{1}{n} &=& \left\{ \begin{array}{ccc} \displaystyle μ\Bigl( [0,n] \Bigr)\frac{1}{n} \\ \\ \displaystyle n μ\left( \left[ 0,\frac{1}{n} \right] \right) \end{array} \right. \end{array}

縦横「同時に引き延ばされる」ことになる

\begin{array}{lcc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &=& 0 \\ \\ \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} &=& 1 \end{array}

以下のような「非負可測関数」を考えると

\begin{array}{ccc} [0,1] & \mathrm{Borel}\Bigl( [0,1] \Bigr) & μ^* \end{array}

\begin{array}{ccc} f_n &=& n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \end{array}

この関数から導かれる

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_{[0,1]} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \displaystyle n\int_{[0,1]} 1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \\ \\ &=& \displaystyle n μ^* \left( \left[ 0,\frac{1}{n} \right] \right) \\ \\ &=& \displaystyle n \left( \frac{1}{n} - 0 \right) \\ \\ &=&1 \end{array}

積分の計算結果や

\begin{array}{ccc} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}

上極限で得られる収束先の関数から

(1点のルベーグ積分は単関数の定義より 0 に定まる)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \\ \\ 0 &≤& 1 \end{array}

これは反例になってしまうため

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}

「逆ファトゥの補題」は

「ファトゥの補題と同様の前提」では成立しない

そんな結論が導かれてしまいます。

単関数の定義と不定形

補足しておくと

↑ の積分結果は

\begin{array}{ccc} D &=& \displaystyle \bigsqcup_{n=1}^{N} D_n \\ \\ \displaystyle \int_D φ_N(x) \, dμ &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{N} c_n μ(D_n) \end{array}

「単関数」が「有限値のみをとる」場合の話です。

(ルベーグ積分はこの上限として定義される)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int f &=& \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\} \end{array}

先に「有限値 n × 0 」を行うから

(上限をとりたい集合の中身が全て 0 )

\begin{array}{ccl} f&=&\displaystyle \limsup_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \\ \\ &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ n μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}

\infty\times 0 の形をした

「不定形」を回避することができています。

しかし「単関数」は

「拡大実数」の範囲でも定義されることがあって

\begin{array}{ccc} φ &=& \infty \end{array}

その場合

「上限をとる集合」の中には

「無限をとる単関数」も含まれ得ることから

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}

例えば今回の場合であれば

必ず「不定形」が現れてしまいます。

拡大実数値単関数と不定形の定義

じゃあその定義だとダメじゃんって話なんですが

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sup \left\{ \int φ \right\}&=& \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} \end{array}

実はこの場合

\begin{array}{cccl} c & μ &&{}&& cμ \\ \\ 0 & \infty && \to&& cμ=0 \\ \\ \pm\infty & 0 &&\to&& cμ=0 \end{array}

これらはこのように定義されることで

(高さが無いなら 0 だし 1 点は面積を成さない)

\begin{array}{ccc} \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) &=& 0 \end{array}

生じる「不定形」を解消しています。

(直感的なルールのゴリ押しで解決)

結果

\begin{array}{rcc} \displaystyle \sup \left\{ \infty \cdot μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} &=& 0 \\ \\ \displaystyle \sup \left\{ n μ^*\Bigl( \{ 0 \} \Bigr) + 0 \cdot μ^*\Bigl( (0,1] \Bigr) \right\} &=& 0 \end{array}

これは問題にならず

この場合もまた結果は同様になります。

(この定義が無いと拡大実数値の範囲だとダメ)

極端な例外を排除するために

脱線しましたが

これが「逆ファトゥの補題」の問題点で

\begin{array}{ccc} \displaystyle \limsup_{n\to\infty} n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) &=& \left\{ \begin{array}{ccl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} n && x=0 \\ \\ 0 && x \in (0,1] \end{array} \right. \end{array}

このような「非負可測関数」の存在を認める場合

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int \limsup_{n\to\infty} f_{n} &\textcolor{pink}{≥}& \displaystyle \limsup_{n\to\infty} \int f_{n} \end{array}

こちらのパターンは必ず成立するとは言えません。

これを常に成立させるためには

\begin{array}{ccc} f_n &=& n1_{[0,\frac{1}{n}]}(x) \end{array}

これを認めないような

そんな良い感じの条件が必要で

結論から行くと

この問題は

\begin{array}{rcr} |f_n(x)| &≤& F \\ \\ \displaystyle \int |f_n(x)| &≤& \displaystyle\int F &<& \infty \end{array}

間接的に「ルベーグ可積分」を意味する

「優関数 F の存在」によって解消されます。

降って湧いてきた条件

ただこの時点では

\begin{array}{ccr} |f_n(x)| &≤& F \\ \\ & & \displaystyle\int F &<& \infty \end{array}

この「優収束条件」は意味が分からないと思います。

\begin{array}{ccc} -F&≤& f_n &≤& F \end{array}

なぜこれでうまくいくのか

↑ の時点では直感的に説明することができません。

優収束定理 Dominated Convergence

「非負可測関数」で ↓ が成立する

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f^+_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f^+_n && f^+_n \to f^+ \end{array}

なら「一般の可測関数」でもこれは成立しそう

そんな感じで証明されたのがこの定理で

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} \int f_n &=& \displaystyle \int \lim_{n\to\infty} f_n && f_n \to f \end{array}

この操作が可能になる

かなり広い条件をこれは提供してくれます。

優収束定理の証明

この定理の証明というと

\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}

だいたいの文献では

なんかいきなり「優収束条件」なるものが出てきて

\begin{array}{lcl} 0 &≤& F-f_n \\ \\ 0 &≤& f_n-(-F) \end{array}

特に何の説明も無いまま

これを前提にして話を進められますが

この「優収束条件」とやら

\begin{array}{ccc} |f_n| &≤& F \end{array}

どこから出てきた?って話ですよね。

どう見ても飛躍してる条件です。

自然に考えるのであれば

\begin{array}{ccc} f_n &≤& f_{n+1} \end{array}

「一般の可測関数(実数)」では

まずこのように考えるのが流れとしては明瞭

(これまで単調収束定理までずっとこうだったため)

となると

この「優収束条件」という前提は

「単調増加」という前提の後に得られたはずで