|| 足し算を意味する写像のこと

「加算」とも呼ばれる「和」を得る操作

スポンサーリンク

目次

写像「関数を含む要素同士の対応の名前」

ペアノの公理「自然数の構造を公理にしたもの」

後者関数「次の数を意味する数を生成する関数」

加法「和を得る関数」

加法の存在定理「加法の実体が存在する」

加法の一意性「加法の定義を満たす関数は全て同じ」

閉鎖性「自然数から自然数が得られる」

単位元「 +0 のような変化しない操作の存在」

結合法則「括弧を好きに入れ替えて良い」

交換法則「位置を好きに入れ替えて良い」

簡約「方程式の操作みたいなのが可能」

足し算の感覚

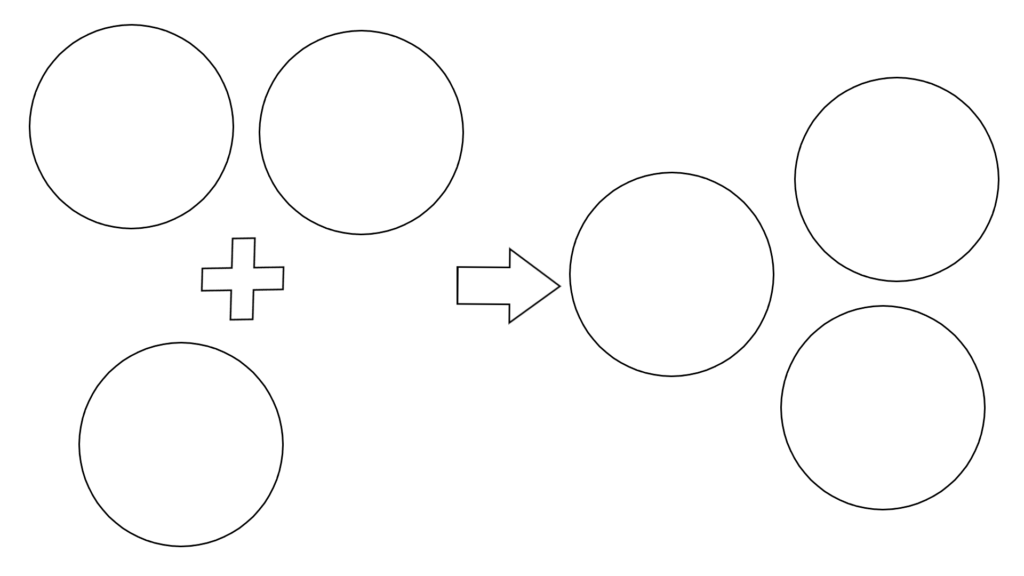

まず「足し算」についてですが

\begin{array}{ccc} 1+1 &=& 2 \\ \\ 1+0 &=& 1 \end{array}

これは「直感に根差した概念」です。

最初の段階では「形式的な操作」じゃありません。

(この時点では矛盾を生むかもしれない操作)

まず「非形式の感覚」が先に存在していて

「厳密な定義」はその後に与えられています。

(以下で紹介する厳密な定義は後に発見されたもの)

写像 Mapping

これは「関数の一般形」を意味するもので

\begin{array}{ccc} f & \left\{ \begin{array}{ccc} 0&\to& 1 \\ \\ 1 &\to& 2 \\ \\ &\vdots \end{array} \right. \end{array}

この「対応 \to 」を意味する

\begin{array}{ccc} f &=& \{ (0,f(0)), (1,f(1)) ,...,(n,f(n)) \} \\ \\ &=& \{ (n,n+1) \mid n\in N \} \end{array}

「対の集まり」が「写像」になります。

(詳細は別の記事で)

関数 Function

この「写像」の中でも

\begin{array}{ccc} f & \left\{ \begin{array}{lcl} 0&\to& 1 \\ \\ 1 &\to& 2 \\ \\ &\vdots \\ \\ n&\to& n+1 \end{array} \right. \end{array}

特に「1つの入力」に対し

「1つの出力」が定まっている

そういう「縛りがある写像」を「関数」と言います。

写像の構成

ここでは深く掘り下げませんが

これは実体としては

\begin{array}{ccc} f &=& \{ (x,y) \mid x\in X ∧ y\in Y \} \end{array}

この2つの公理により存在が保証されていて

\begin{array}{ccc} f &:& X& \to& Y \\ \\ && x & ↦ & y \end{array}

「像」に当たる「 x と y=f(x) の対応」は

「置換公理」によって保証されています。

(置換公理により像は一意に定まると保証される)

ペアノの公理

これは「自然数の構成」を一般化した概念で

\begin{array}{rcr} && 0 \in N \\ \\ 0 \in N &\to& 0+1 \in N \\ \\ 1 \in N &\to& 1+1 \in N \\ \\ &\vdots \end{array}

「自然数の存在」を保証してくれる概念になります。

(この公理により生成される集合が自然数全体を成す)

ペアノの公理と論理式

これを構成する命題は

\begin{array}{lr} \exists 0 \,\mathrm{or}\, 1 & 0 \,\mathrm{or}\, 1 \in N && 初期値 \\ \\ \forall n & n\in N ⇒ \mathrm{Suc}(n) \in N && 後者 \end{array}

「後者関数 \mathrm{Suc} 」により定義されていて

(自然数の後者関数は \mathrm{Suc}(n)=n+1 になる)

\begin{array}{ll} \forall n & n\in N ⇒ \mathrm{Suc}(n) ≠ 0 \\ \\ & 0は後者じゃない \\ \\ \forall n \forall m & \Bigl( n,m\in N ∧ \mathrm{Suc}(n)=\mathrm{Suc}(m) \Bigr) ⇒ n=m \\ \\ & 違う値なら後者も違う \end{array}

最後の ↓ が

\begin{array}{ccc} \forall P & \Bigl( & \Bigl( P(0) ∧ \Bigl( \forall n \,\, P(n)⇒P(\mathrm{Suc}(n)) \Bigr) \Bigr) &⇒& \forall n \,\, P(n) & \Bigr) \end{array}

「数学的帰納法」の原理になります。

(ペアノの公理に + は必要不可欠でない)

補足しておくと

実際に使われる「数学的帰納法」の論理式は

\begin{array}{ccc} P (0) ∧ \Bigl( \forall n \,\, P (n) ⇒ P (n+1) \Bigr) & ⇒ & \forall n \,\, P (n) \\ \\ P(1) ∧ \Bigl( \forall n \,\, P(n) ⇒ P(n+1) \Bigr) & ⇒ & \forall n \,\, P(n) \end{array}

この形です。

( \mathrm{Suc}(n)=n+1 が基本的な数学的帰納法の形式)

後者関数 \mathrm{Successor}

これは「加法 + 」を使うと

\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(n) &=& n+1 \end{array}

簡単に定義できるんですが

(順番的にはこちらが先)

厳密には

\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc} &&\to&& + \end{array}

これ自体が「加法」を定義するので

「加法」によって定義されてるわけではありません。

(発想の順番は + が先で後者はこの一般形)

これが定義するのは「次の数」であり

\begin{array}{ccl} 0 &=& × \\ \\ 1&=&\mathrm{Suc}(0) \\ \\ 2&=&\mathrm{Suc}(1) \\ \\ 3&=&\mathrm{Suc}(2) \\ \\ & \vdots \end{array}

その「次の数のラベル」なので

この時点だと「和」とは無関係です。

(結果的に + を意味するだけ)

加法 +

これはいわゆる「演算」なんですが

\begin{array}{ccc} + &:& N\times N &\to & N \\ \\ & & (n,m) & ↦ & n+m \end{array}

実態は「関数(写像)」で定義されています。

(写像の実体は対の集合として定義される)

加法の厳密な定義

↑ で使われている n+m の形ですが

これは厳密にはまだ使えない形で

( + を使うと循環定義になる)

\begin{array}{ll} \forall n\in N & f_n(0)=n \\ \\ \forall n,m\in N & f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}

「命題 P(m) 」を

「 n,m の和は f_n(m) である」とした時の

\begin{array}{ccc} \Bigl( P(0) ∧ \Bigl( \forall m \,\, P(m)⇒P(\mathrm{Suc}(m)) \Bigr) \Bigr) &⇒& \forall m \,\, P(m) \end{array}

「数学的帰納法」の成立によって

「加法 + 」という演算はその存在を保証されます。

(この定義での n は動かさなくて良いので最初に固定)

なので定義の段階では

\begin{array}{ccc} f_n(m) &&\to&& n+m \end{array}

「加法 + 」の見た目は「写像 f_n 」です。

(この加法の定義はペアノの公理の一部)

定義の順序

ちょっとややこしいですが

「加法」の定義の出発点は

\begin{array}{ccc} P_n(m) && ← && n,m \, の和は \, n+m \, である \end{array}

「非形式」の宣言になります。

(これは命題になる前の段階)

ここから

\begin{array}{ccc} f_n &:& N\times N &\to & N \\ \\ & & (n,m) & ↦ & f_n(m) \end{array}

「関数(写像)」による厳密な定義が与えられて

(この段階でのこれは加法に対する要望)

\begin{array}{ll} \forall n\in N & f_n(0)=n \\ \\ \forall n,m\in N & f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}

このような振る舞いをするという形で

(後者を入れ込むことで + の振る舞いを実現)

\begin{array}{ccc} n+m &=& n+m \\ \\ n+\mathrm{Suc}(m) & = & \mathrm{Suc} ( n+m ) \\ \\ f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}

これは厳密に定義されています。

( + は f_n を書き換えた分かり易い記号)

加法の唯一存在定理

↑ の段階で

\begin{array}{ll} \forall n\in N & f_n(0)=n \\ \\ \forall n,m\in N & f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}

「加法がどういうものか」は定義できていますが

(まだ ↑ の定義は \mathrm{well}\text{-}\mathrm{defined} と言えない)

「そんな写像が本当に存在するのか」

この疑問については

\begin{array}{ccc} n & m & & f_n(m) \\ \\ N & N && ? \end{array}

この時点ではまだ曖昧です。

(像 f_n(m) の中身がまだ明確に定まっていない)

加法の存在定理

直感的な話をするなら

\begin{array}{ccc} f(n,0) &=& n \end{array}

「像」は間違いなく

「 n,m に対応する自然数」です。

(この時点では直感に基づく予想)

端的に構成してみても

\begin{array}{ccc} (0,0) &\to& 0 \\ \\ (\mathrm{Suc}(0),0) &\to& \mathrm{Suc}(0) \\ \\ (\mathrm{Suc}(1),0) &\to& \mathrm{Suc}(1) \\ \\ &\vdots \end{array}

m=0 のパターンでは明らかですし

(これにより初期値パターンの像の実体が確定)

\begin{array}{lcc} f(n,0) &=& n \\ \\ f(n,\mathrm{Suc}(0)) &=& \mathrm{Suc}(n) \\ \\ f(n,\mathrm{Suc}(1)) &=& \mathrm{Suc}(\mathrm{Suc}(n)) \\ \\ &\vdots \end{array}

n を固定して m を動かしても

中身を「後者」によって定義できるので

(これにより帰納的定義の予想と像の実体が得られる)

\begin{array}{ccc} f(n,\mathrm{Suc}(0)) &=& \mathrm{Suc}(n) \\ \\ f(n,\mathrm{Suc}(0)) &=& \mathrm{Suc}(f(n,0)) \end{array}

この形から

\begin{array}{ccc} f \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \end{array}

このようになると推定できます。

(これが加法の定義になる)

推定結果と加法の定義

帰納法による証明では

\begin{array}{ccc} f \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \end{array}

これが成立することを示す必要があるんですけど

(等しいという仮定から後者での成立を確認)

\begin{array}{ccc} \forall n,m\in N & f_n \Bigl( \mathrm{Suc}(m) \Bigr) = \mathrm{Suc} \Bigl( f_n(m) \Bigr) \end{array}

これは既に定義により定まっていることなので

証明を必要とせず正しくなります。

ということは

「存在証明」に必要な

\begin{array}{ccc} f \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \\ \\ \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) &\to& \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \end{array}

この「実体を構成できる」ことは明らかなので

(一般形で定義域と像のペアを集合で表せる)

この時点で

\begin{array}{ccc} \Bigl( \Bigl(n, \mathrm{Suc}(0) \Bigr) , \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,0) \Bigr) \Bigr) \\ \\ \Bigl( \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) , \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \Bigr) \end{array}

「加法が存在する」ことは証明されたと言えます。

( + を用いず後者の形だけで全ての対応を表現可能)

加法の一意性

これについては

↑ の定義を満たすような

「複数の加法 f,g 」を考えると

\begin{array}{ccc} f(n,m) &=& g(n,m) \end{array}

このような形で証明することができます。

(入力と出力が全て一致してしまう)

分かり易い話

\begin{array}{rcc} f(n,0) &=& n \\ \\ g(n,0) &=& n \end{array}

「加法の定義」を満たす写像は

単純なパターンで必ずこうなりますし

一般形の方にしても

\begin{array}{rcl} f \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \\ \\ g \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( g(n,m) \Bigr) \end{array}

初期値と後者による要素の生成から

↓ の関係が予想できるので

\begin{array}{ccc} f(n,m) & = & g(n,m) \end{array}

「数学的帰納法」により

(ペアノの公理にある後者の唯一性を利用する)

\begin{array}{rcr} \Bigl( f(n,m) \Bigr) & = & \Bigl( g(n,m) \Bigr) & & 仮定 \\ \\ \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( g(n,m) \Bigr) && 後者は唯一 \end{array}

「入力と出力」が完全に一致する

これを事実として確認することができます。

(ここでの命題は2つの写像が一致するという言明)

まとめると

「あらゆる加法」を想定したとしても

それらの「入力と出力」は必ず一致することから

\begin{array}{ccc} f(n,m) & = & g(n,m) \end{array}

その結果として

「加法は一意に定まる」と言えます。

(規則に当てはまる写像は全てこうなる)

加法の基本性質

この「加法」という演算は

「減法」「乗法」の基礎になるので

\begin{array}{lcl} 閉鎖性 &:& n,m \in N \,\,⇒\,\, n+m\in N \\ \\ 単位元 &:& \exists 0 \,\, n+0=n \\ \\ 結合法則 &:& (n+m)+k=n+(m+k) \\ \\ 交換法則 &:& n+m=m+n \\ \\ 簡約 &:& n+k=m+k \,\,⇒\,\, n=m \end{array}

その基本性質は

それら演算の基本性質と密接に関わっています。

( \forall n,m \in N は見やすさのために省略してます)

閉鎖性

「自然数と加法」については

\begin{array}{ccc} + &:& N\times N &\to & N \\ \\ & & (n,m) & ↦ & n+m \end{array}

「写像 + の存在」から

(定義からとしても特に問題は無い)

\begin{array}{ccc} \forall n,m & n,m \in N \,\,⇒\,\, n+m\in N \end{array}

「閉じている」ことはすぐに確認できます。

(定義の時点で像の範囲は自然数になっている)

単位元

これもほぼ定義で

\begin{array}{ccc} f(n,0) &=& n \\ \\ n+0 &=& n \end{array}

こちらの方は定義からすぐに確認できます。

\begin{array}{ccc} 0+m &=& m \end{array}

ただこちらの方を示すには

\begin{array}{ccc} f \Bigl(n, \mathrm{Suc}(m) \Bigr) & = & \mathrm{Suc} \Bigl( f(n,m) \Bigr) \end{array}

この定義から

\begin{array}{lcc} 0 + 0 & = & 0 \\ \\ 0 + \mathrm{Suc}(m) & = & \mathrm{Suc} ( m ) \end{array}

この形を得て

「数学的帰納法」の要件を満たす必要があるので

(この時に「 0+m=m になる」という命題が必要)

\begin{array}{ccc} 0+m &=& m \end{array}

少し手間がかかります。

(命題を仮定しなければ成立することを示せない)

結合法則

これを示すには

\begin{array}{ccc} (n+m)+k &=& + \Bigl( +(n,m),k \Bigr) \\ \\ n+(m+k) &=& + \Bigl( n,+(m,k) \Bigr) \end{array}

この場合での「括弧」のルールと

(この時点ではこの二項演算での話に限る)

\begin{array}{ccc} (n+m)+k &=& n+(m+k) && 仮定 \\ \\ \mathrm{Suc}\Bigl( (n+m) + k \Bigr) &=& \mathrm{Suc}\Bigl( n + (m+k) \Bigr) && 後者は唯一 \end{array}

「後者」の規則が必要になります。

(自然数であるため後者は唯一)

やることはそのまま

\begin{array}{ccc} (n+m)+0 &=& n+m \\ \\ n+(m+0) &=& n+m \end{array}

定義である +(n,0)=n から

まずこの初期値を得て

\begin{array}{ccc} (n+m)+k &=& n+(m+k) \end{array}

次にこの等式を得ます。

(欲しい結論としてこうなると仮定する)

すると

定義 n+\mathrm{Suc}(m)=\mathrm{Suc}(n+m) を使えば

\begin{array}{ccc} (n+m)+\mathrm{Suc}(k) &=& \mathrm{Suc}\Bigl( (n+m)+k \Bigr) \\ \\ n+\mathrm{Suc} \Bigl( (m+k) \Bigr) &=& \mathrm{Suc}\Bigl( n+(m+k) \Bigr) \end{array}

「数学的帰納法」の要件を満たせるので

(自然数の後者の唯一性から右辺は等しい)

\begin{array}{ccc} (n+m)+k &=& n+(m+k) \end{array}

結果、これはこうなると言えます。

交換法則

「単位元の存在」から

\begin{array}{ccc} n+0 &=& n \\ \\ 0+n &=& n \end{array}

これは既に示されてるので

\begin{array}{ccc} n+m &=& m+n && 仮定 \\ \\ \mathrm{Suc}(n+m) &=& \mathrm{Suc}(m+n) && 後者は唯一 \end{array}

後はこれを示せば良いわけですが

これにはちょっとした手間が必要になります。

やり方は「結合法則」と同様

\begin{array}{ccc} n+\mathrm{Suc}(m) &=& \mathrm{Suc}(n+m) \\ \\ \mathrm{Suc}(m)+n &=& \mathrm{Suc}(m+n) \end{array}

定義を用いることで

「数学的帰納法」の要件を満たすわけですが

(「 n+m=m+n になる」という命題を仮定する)

これを示すには

\begin{array}{ccc} \forall n,m\in N & \mathrm{Suc}(m)+n = \mathrm{Suc}(m+n) \end{array}

「加法の定義と逆の形の命題」が必要になるので

この命題が正しいことを確認する必要があります。

補助命題

これは「加法の定義」と同様の命題ですが

\begin{array}{ccc} \forall n,m\in N & \mathrm{Suc}(m)+n = \mathrm{Suc}(m+n) \end{array}

どちらかを「定義」にしないと

「真になる」とは限らない命題なので

\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(m)+n &=& \mathrm{Suc}(m+n) \end{array}

これを「定義」と同様の理屈で示すことはできません。

(こっちが定義ならもう片方は真になるとは限らない)

これは他の性質と同様

\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(m)+0 &=& \mathrm{Suc}(m) \\ \\ \mathrm{Suc}(m+0) &=& \mathrm{Suc}(m) \end{array}

「数学的帰納法」などを用いて

( ↓ の変形は \mathrm{Suc}(n+m)=n+\mathrm{Suc}(m) )

\begin{array}{ccl} \mathrm{Suc} \Bigl( \mathrm{Suc}(m)+n \Bigr) &=& \mathrm{Suc}(m)+\mathrm{Suc}(n) \\ \\ \mathrm{Suc} \Bigl( \mathrm{Suc}(m+n) \Bigr) &=& \mathrm{Suc} \Bigl( m+\mathrm{Suc}(n) \Bigr) \end{array}

結論となる形から

(右が等しくなる結果が欲しい)

\begin{array}{ccc} \mathrm{Suc}(m)+n &=& \mathrm{Suc}(m+n) \end{array}

きちんと証明する必要があります。

(この仮定により等しくなるのでこれが正しくなる)

簡約

「単位元」の定義から

\begin{array}{ccc} +(n,0)=+(m,0) \\ \\ n+0=m+0 && ⇒ && n=m \end{array}

まずこれが示されて

\begin{array}{rcl} n+\mathrm{Suc}(k) &=& \mathrm{Suc} (n+k) \\ \\ m+\mathrm{Suc}(k) &=& \mathrm{Suc} (m+k) \end{array}

これまでと同様の手順でこれが示されるので

\begin{array}{ccc} n+k=m+k &&⇒ && n=m \end{array}

命題をこのように定めれば

これは簡単に示すことができます。

また「交換法則」より

\begin{array}{ccc} n+k=m+k &&⇒ && m=n \\ \\ k+n=k+m &&⇒ && n=m \\ \\ n+k=k+m &&⇒ && n=m \\ \\ k+n=m+k &&⇒ && n=m \end{array}

これらも正しいです。

(これらは証明でよく見る形なので重要)