|| 2変数以上の積分

変数が1個より多い時の「積分」の名前

3 変数以上はあまり使われません。

スポンサーリンク

目次

多重積分「2変数以上を積分する時の積分の名前」

逐次積分「変数を1個ずつ積分していくやり方」

フビニの定理「多重積分と逐次積分が一致する条件」

トネリの定理「フビニの定理の基礎になる条件」

二重級数「多重積分を有限に落とし込んだ形」

可積分「積分できるって意味の単語」

σ-有限「一意性を保証するやつ」

直積測度「二重級数などの感覚を厳密化したもの」

可測長方形「測度論で定義された長方形のこと」

ルベーグ積分「定義関数の積分を測度として計算」

多重積分 Multiple Integral

|| 2変数以上を積分する時の積分の呼び方

基本的に2変数の積分(二重積分)しか扱いません。

\begin{array}{llllll} \displaystyle \int_D f(z) \,dz &=&\displaystyle\int_D f(x,y) \,d(x,y) &=&\displaystyle\int\int_D f(x,y) \,dxdy \end{array}

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k \, μ(D_k) \right\} \end{array}

たまーに三重積分と一般形は見ますが

あまり実用性はないですね。

\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&[a_1,b_1]×[a_2,b_2] \\ \\ V&=&\displaystyle \int\int_D f(x,y) \, dxdy \\ \\ \\ \displaystyle D&=&[a_1,b_1]×[a_2,b_2]×\cdots×[a_n,b_n] \\ \\ V&=&\displaystyle \int\int\cdots\int_D f(x_1,x_2,\cdots,x_n) \, dx_1dx_2\cdots dx_n \end{array}

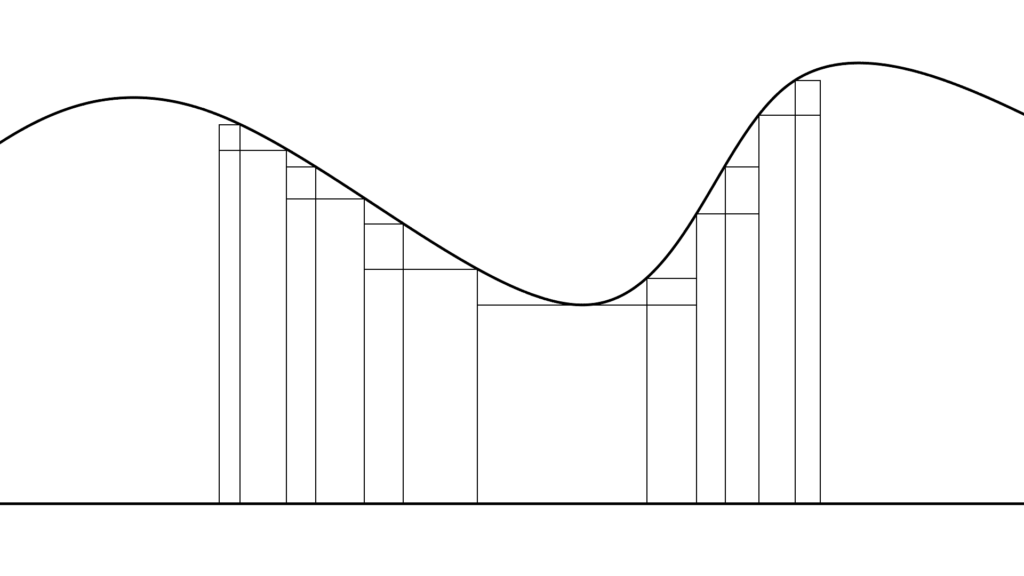

1変数の積分が

『ほぼ線の長方形』の「集まり」から

『面積』を求めたのに対して

\begin{array}{llllll} \displaystyle f(x) \, dx \\ \\ f(x,y) \, dxdy\end{array}

2変数の積分は

『ほぼ線の直方体』の「集まり」から

『体積』を求める操作になります。

ちなみにこの「多重積分」ですが

「重積分」と呼ばれることもあります。

逐次積分 Iterated Integral

|| 変数を1個ずつ積分してく感じの積分

多重積分の基本的な計算方法のこと。

他の名前もあります(累次積分・反復積分)

\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&[a_1,b_1]×[a_2,b_2] \\ \\ \\ V&=&\displaystyle \int\int_D f(x,y) \, dxdy \\ \\ &=&\displaystyle \int_{a_2}^{b_2} \left( \int_{a_1}^{b_1} f(x,y) \, dx \right) \, dy \end{array}

「微分」で言うところの

『偏微分』みたいなものですね。

\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle \int\int_D f(x,y) \, dxdy &&?\\ \\ \displaystyle \int_{a_2}^{b_2} \left( \int_{a_1}^{b_1} f(x,y) \, dx \right) \, dy && 〇\end{array}

計算ってなると

基本的にこのやり方がメインになります。

多重積分と逐次積分は異なる

逐次積分と多重積分は

常に一致するわけではありません。

(まあだいたい一致するんですが)

\begin{array}{cll} xy^2 & & \left\{\begin{array}{lcl} -\infty≤x≤\infty \\ \\ -\infty≤y≤\infty \end{array} \right. \\ \\ \\ \displaystyle \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} && \left\{ \begin{array}{lcl} 0≤x≤1 \\ \\ 0≤y≤1 \end{array} \right. \end{array}

例えばこういうパターンでは

\begin{array}{llcllll} \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} xy^2\, dx \right) \, dy &=&0 \\ \\ \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} xy^2 \, dy \right) \, dx &=& \infty \end{array}

\begin{array}{llrllll} \displaystyle \int_{0}^{1} \left( \int_{0}^{1} \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} \, dx \right) \, dy &=& \displaystyle -\frac{π}{4} \\ \\ \displaystyle \int_{0}^{1} \left( \int_{0}^{1} \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} \, dy \right) \, dx &=& \displaystyle \frac{π}{4} \end{array}

逐次積分を行うと

順番によって積分値が変化します。

\begin{array}{llllll} \displaystyle \int_{0}^{1} \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} \, dx&=&\displaystyle\left[ -\frac{x}{x^2+y^2} \right]_{0}^{1} \\ \\ &=&\displaystyle-\frac{1}{1+y^2} \\ \\ \\ \displaystyle \int_{0}^{1} \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} \, dy&=&\displaystyle\left[ \frac{y}{x^2+y^2} \right]_{0}^{1} \\ \\ &=&\displaystyle\frac{1}{x^2+1} \end{array}

ちなみにこれの積分はこんな感じ。

(詳しい計算は長い上に本題から逸れるのでカット)

フビニの定理 Fubini’s Theorem

|| 積分可能なら逐次積分は多重積分と一致する

[a_1,b_1]×[a_2,b_2] の範囲で「 f が可積分」なら

(可積分は f が可測関数であることも意味する)

\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&[a_1,b_1]×[a_2,b_2] \\ \\ \\ V&=&\displaystyle \int\int_D f(x,y) \, dxdy \\ \\ &=&\displaystyle \int_{a_2}^{b_2} \left( \int_{a_1}^{b_1} f(x,y) \, dx \right) \, dy \\ \\ &=&\displaystyle \int_{a_1}^{b_1} \left( \int_{a_2}^{b_2} f(x,y) \, dy \right) \, dx \end{array}

「多重積分」と「逐次積分」は一致する

まあつまるところ

\begin{array}{lcl}\displaystyle \int_D \Bigl| f(x,y) \Bigr| \, dμ(x,y) &<& \infty \end{array}

「範囲 D 」内で「積分可能である」ことが

『逐次積分』して良い根拠だとこの定理は主張してます。

(計算結果は不明ですがこの状態を前提とする)

トネリの定理 Tonelli’s Theorem

|| 正の普通の関数なら多重積分と逐次積分は一致

「可測関数」で「非負(正)」ならいける

(可積分は条件に含まれず計算結果が無限でもいい)

\begin{array}{lcc} \displaystyle \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k 1_{D_k}(x)&=& f(x) && 1点\\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k μ({D_k})&=& \displaystyle \int_D f(x) \, dμ(x) &&全域 \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k μ({D_k})&=& \displaystyle \int_D f(x,y) \, dμ(x,y) \end{array}

\begin{array}{lcl} \forall n\in N & 0≤a_n \end{array}

これはそのまんま

(有界な単調増加列は収束し極限は一意に定まる)

二重級数とコーシー積

多重積分と逐次積分の関係は

本質的には「二重級数」の話になります。

(つまりはコーシー積の話)

\begin{array}{llllll} \displaystyle \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}a_{ij} &=& \displaystyle \begin{array}{c} \displaystyle \sum_{j=1}^{m}a_{1j} \\ \displaystyle\sum_{j=1}^{m}a_{2j} \\ \vdots \\ \displaystyle\sum_{j=1}^{m}a_{nj} \end{array} &=& \displaystyle \begin{array}{c} \displaystyle a_{11}+a_{12}+\cdots + a_{1m} \\ \\ a_{21}+a_{22}+\cdots + a_{2m} \\ \\ \vdots \\ \\ a_{n1}+a_{n2}+\cdots + a_{nm} \end{array} \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}a_{ij} &=& \displaystyle \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}a_{ij} \end{array}

このような操作で矛盾が出ない

これが多重積分における定理の本質で

↑ はこれを実現するための条件になります。

ちなみに a_{ij} ですが

\begin{array}{llllll} \displaystyle a_{ij}&=& dxdyd(x,y)\end{array}

これはこの話の場合だと

「小さくできる直方体の体積」を意味します。

(小さくしつつ無限に集めて全体の体積にする感じ)

発想の元は絶対収束

「ルベーグ測度 μ^*(一意に定まる)」

\begin{array}{lcl} μ\Bigl( [a,b) \Bigr)&=&b-a \end{array}

\begin{array}{lcl} μ^*(I)&=&\displaystyle \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} μ(I_n) \,\middle| \, I⊂\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n \right\} \end{array}

「定義関数 1_D 」「定義関数の積分」

(これらは疑問の余地が無いため定義になります)

\begin{array}{lcl} 1_D(x)&=& \left\{ \begin{array}{ccl} 1 && x\in D \\ 0 && x\not\in D \end{array} \right. \end{array}

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} 1_{[a,b)}(x) \,dμ(x) &=& b-a &=& μ\Bigl( [a,b) \Bigr) \end{array}

これらにより定義される

「単関数 φ 」「単関数の積分」により

\begin{array}{ccc} φ_n(x) &=& \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k \, 1_{D_k}(x) \\ \\ \displaystyle\int_D φ_n(x) \, dμ(x) &=& \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k \, μ(D_k) && \displaystyle D=\bigsqcup_{k=1}^{n}D_k \end{array}

「ルベーグ積分」は ↓ のように定義されていて

(単関数近似定理より φ_n の存在は保証される)

\begin{array}{ccc} \displaystyle \lim_{n\to\infty} φ_n(x) &=& f(x) \end{array}

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{D}f(x) \,dμ(x) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k \, μ(D_k) \right\} \end{array}

「逐次積分」で大切なのは

\begin{array}{ccc} \displaystyle \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}a_{ij} &=& \displaystyle \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}a_{ij} \end{array}

「並び替えても同じになる」ですから

「絶対収束すれば良さそう」

これが自然な結論として導かれます。

実際

\begin{array}{ccc} 0&≤&|f(x)| && \mathrm{Fubini} \\ \\ 0 &≤& f(x) && \mathrm{Tonelli} \end{array}

「トネリの定理」も「フビニの定理」も

両方とも「絶対収束」に近い内容になっています。

(これと二重級数が分かると直感的に正しいと分かる)

可積分 Integrable

|| そのまんま積分できるって意味の単語

「ルベーグ可積分」とかいう定義された用語のこと

\begin{array}{llllll} \displaystyle \int_{D} \Bigl| f(x) \Bigr| \,μ(dx)&<&\infty \end{array}

これは要するに「絶対収束」のことで

「数列を並び替えても総和が変わらない」みたいな

そういう感じの話になります。

σ-有限 σ-finite

|| 一般性を損なわない程度の緩い条件

『測度の一意性を保証するための条件』のこと。

\begin{array}{llllll} \displaystyle (X,σ_X,μ) \,\, \mathrm{is} \,\, \mathrm{Measure \,\, Space} \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle (R,\mathrm{Borel}(R),μ_{\mathrm{Lebesgue}})&&\to&& \displaystyle\bigcup_{n∈N}[-n,n]=R \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle μ_{\mathrm{Lebesgue}}([-n,n])=2n&<&\infty \end{array}

「測度空間」に定義される概念で

(測度空間は完全加法性が保証されてる)

\begin{array}{llllll} \displaystyle I_1,I_2,I_3,...&∈&σ \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty}I_n&=&X \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle \forall n∈N &μ(I_n)<\infty \end{array}

↑ の条件を満たす時

その「測度空間は σ-有限である」と言います。

主に使われる場面は

「カラテオドリの拡張定理」などの証明です。

(測度の一意性を保証したいという要望から)

直積測度 Product Measure

|| 測度の掛け算的な操作の話

以下の条件を満たす M_{\mathrm{product}} が「直積測度」です。

(「多重積分」の一般形になります)

\begin{array}{llllll} X\times Y &=&\{ (x,y) \mid x∈X ∧ y∈Y \} \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle M_{\mathrm{product}}&=&μ_X\times μ_Y \\ \\ μ_{X\times Y}&=&μ_X\times μ_Y \end{array}

「測度空間」への「直積」操作

\begin{array}{llllll} \displaystyle I_X&∈&σ_X \\ \\ I_Y&∈&σ_Y \end{array}

\begin{array}{llllll} \displaystyle μ_{X\times Y}(I_X\times I_Y)&=&μ_X(I_X)μ_Y(I_Y) \end{array}

その自然な拡張としてこのように定義されています。

(測度空間 (X,σ_X,μ_X) \,\, (Y,σ_Y,μ_Y) 上の話)

この記事では

これで図形を表現して多重積分を説明する感じです。

(特にルベーグ積分はこの定義に依存します)

σ-有限測度上での直積測度

「直積測度」の元となる

「測度空間 (X,σ_X,μ_X) \,\, (Y,σ_Y,μ_Y) 」が

「σ-有限な測度空間」である時

\begin{array}{llllll} \displaystyle M_{\mathrm{product}}&=&μ_X\times μ_Y \end{array}

「直積測度 M_{\mathrm{product}} 」は一意に定まります。

(測度の一意性については別記事で)

この事実と「絶対収束」を利用したのが

「フビニの定理」「トネリの定理」で

\begin{array}{llllll} \displaystyle \int\int_D f(x,y) \, dxdy &=&\displaystyle \int_{a_2}^{b_2} \left( \int_{a_1}^{b_1} f(x,y) \, dx \right) \, dy \\ \\ \displaystyle \int\int_D f(x,y) \, dxdy&=&\displaystyle \int_{a_1}^{b_1} \left( \int_{a_2}^{b_2} f(x,y) \, dy \right) \, dx \end{array}

「極限の一意性」「測度の一意性」から

当然の結果としてこの結論が導かれます。

(現状では直感的に明らかだと分かる程度)

長方形 Rectangle

|| 面積を定義する最小単位

「図形」「集合」「区間」「面積の定義」から

\begin{array}{llllll} \displaystyle \mathrm{Rect}&⊂&X\times Y \end{array}

「長方形 \mathrm{Rect} 」は

\begin{array}{llllll} \displaystyle I_X&⊂&X \\ \\ I_Y&⊂&Y \end{array}

「区間 I_X,I_Y 」の直積として

\begin{array}{llllll} \displaystyle \mathrm{Rect}&=&I_X \times I_Y \\ \\ &=& \{ (x,y) \mid x∈I_X ∧ y∈I_Y \} \end{array}

「測度論」的には

このような形で定義されています。

(点を意味する座標 (x,y) の集合)

可測長方形 Measurable Rectangle

|| そのまま可測な長方形(集合)のこと

「面積を求めることができる長方形」のこと

\begin{array}{cccc} 長方形の面積&=&底辺×高さ \\ \\ \displaystyle |\mathrm{Rect}| &=& μ_X(I_X)μ_Y(I_Y) \end{array}

「可測である」という条件が付いただけで

\begin{array}{llllll} \displaystyle I_X&∈&σ_X \\ \\ I_Y&∈&σ_Y \end{array}

基本的には「長方形」の定義と同様です。

(この定理における図形はこれを拡張したもの)

ルベーグ積分 Lebesgue Integral

|| 単関数近似定理を根拠にした積分

明確に「測度」と関連付けられた積分のこと

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{(-\infty,\infty)} 1_{[a,b)}(x) \,dμ(x) &=& μ\Bigl( [a,b) \Bigr) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} 1_{I_X\times I_Y}(x,y) \,dμ(x,y) &=& μ_{X\times Y}(I_X\times I_Y) \end{array}

「定義関数の積分」と「測度」の関係から

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_{X} f \, dx &\to& \displaystyle\int_{X} f \, dμ \\ \\ \displaystyle\int_{X\times Y} f \, dxdy &\to& \displaystyle\int_{X\times Y} f \, dμ \end{array}

「多重積分」と「逐次積分」は

\begin{array}{lcl} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{ I_k }(x) \\ \\ φ_n(x,y) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{ ( I_X\times I_Y )_k }(x,y) \end{array}

「単関数」の性質と

\begin{array}{rcl} φ_n(x,y) &≤& f(x,y) \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty} φ_n(x,y) &=& f(x,y) \end{array}

「単関数近似定理」を根拠として

\begin{array}{ccc} I &=& \displaystyle \bigsqcup_{k=1}^{n} I_k \\ \\ \displaystyle \int_{I} φ_n(x) \, dμ(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k μ(I_k) \end{array}

「単関数の積分」から

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{I} f(x) \,dμ(x) &=& \displaystyle \sup\left\{ \int_{I} φ_n(x) \, dμ(x) \right\} \\ \\ \displaystyle \int_{I} f(x) \,dμ(x) &=& \displaystyle \sup\left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k μ(I_k) \right\} \end{array}

「測度」を使うことにより

このような形で厳密に定義されています。

(測度の一意性から順序交換の根拠が得られる)

ルベーグ積分の線型性

「多重積分」を厳密に定義する時

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int f^+ - \int f^- && ? \\ \\ \displaystyle\int f &=& \displaystyle \int \Bigl( f^+ + (-1)f^- \Bigr) && 〇 \end{array}

「一般の可測関数」について考えたくなるので

( f^+ は正の部分 f^- は負の部分で両方とも正)

\begin{array}{ccc} f(αx+βy) &=& αf(x) + βf(y) \\ \\ \displaystyle \int αf+βg &=& \displaystyle α\int f + β\int g \\ \\ \displaystyle \int f^+ +(-1)f^- &=& \displaystyle \int f^+ + (-1)\int f^- \end{array}

「ルベーグ積分」を考える上で

これはほぼ必須の操作になります。

(見やすさのために略記)

線型性についての雑な証明

厳密な証明については

長くなるので別記事で行います。

\begin{array}{ccc} f(αx+βy) &=& αf(x) + βf(y) \\ \\ f(αx+βy) &=& f(αx) + f(βy) \\ \\ &=& αf(x) + βf(y) \end{array}

この記事では

「線型性」を構成する「斉次性」「加法性」について

\begin{array}{rcr} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \\ \\ αφ_n(x) &=& \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) \end{array}

「非負単関数」までしか扱いません。

(一般の可測関数でも線型性は成立)

単関数積分の斉次性の証明

詳しくはやりませんが

\begin{array}{ccc} \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k} (x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} αc_k 1_{D_k} (x) \end{array}

「総和の斉次性」さえ理解していれば

「単関数のルベーグ積分」が「斉次性」を持つ

(正の単関数としたいので 0≤α とする)

\begin{array}{lclcl} \displaystyle \int αφ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (α c_k) μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} α c_k μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle α\sum_{k=1}^{n} c_k μ(D_k) &=& \displaystyle α\int φ_n(x) \end{array}

この事実については

特に疑問なくすぐ分かると思います。

(有限総和の斉次性については明らかなので省略)

単関数積分の加法性の証明

これも ↑ と同様

\begin{array}{lcl} φ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k 1_{D_k} (x) \\ \\ ψ_n(x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} b_k 1_{D_k} (x) \end{array}

「非負の単関数」で考えていくと

「細分割」という概念を認めれば

\begin{array}{ccccl} i≠j⇒D_i ∩ D_j=∅ && \to && \displaystyle D=\bigcup_{k=1}^{n}D_k \\ \\ i≠j⇒D_i ∩ D_j=∅ && ← && \displaystyle D=\bigsqcup_{k=1}^{n}D_k \end{array}

「共通の積分範囲 D 」の

「共通の分割 D_k 」で単関数を再定義できるので

その再定義により得られた単関数を比較すれば

\begin{array}{ccc} φ_n+ψ_n \\ \\ \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k 1_{D_k} (x) + \sum_{k=1}^{n} b_k 1_{D_k} (x) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) 1_{D_k} (x) \end{array}

「単関数の和」の形と

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D φ_n + \int_D ψ_n &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + \sum_{k=1}^{n} b_k μ(D_k) \end{array}

「非負単関数の積分」の定義により

\begin{array}{lcl} \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + \sum_{k=1}^{n} b_k μ(D_k) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k μ(D_k) + b_k μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) μ(D_k) \\ \\ &=& \displaystyle \int_D \left( \sum_{k=1}^{n} (a_k+b_k) 1_{D_k} (x) \right) \end{array}

これはこのような流れで証明できます。

(これを基礎として非負可測関数の場合は証明される)

多重積分の定理の証明

以上の話を理解していれば

多重積分の各定理は証明できます。

\begin{array}{lcl} 0≤|f(x)| &\to& 逐次積分が一致 \\ \\ 0≤f(x) &\to& 逐次積分が一致 \end{array}

具体的には

(厳密にはσ-有限な測度が一意に定まる)

\begin{array}{lcl} μ\Bigl( [a,b) \Bigr) &=& b-a \\ \\ μ^*(I)&=&\displaystyle \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} μ(I_n) \,\middle| \, I⊂\bigcup_{n=1}^{\infty}I_n \right\} \\ \\ μ_X \times μ_Y (I_X \times I_Y) &=& μ_X(I_X) μ_Y(I_Y) \end{array}

\begin{array}{ll} \displaystyle \lim_{n\to\infty} φ_n(x) &=& f(x) \end{array}

\begin{array}{lcl} \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}|a_n| &<& \infty \end{array}

そして ↓ の一意性を利用することで

\begin{array}{lcl} 1_D(x)&=& \left\{ \begin{array}{ccl} 1 && x\in D \\ 0 && x\not\in D \end{array} \right. \end{array}

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} 1_{[a,b)}(x) \,dμ(x) &=& b-a &=& μ\Bigl( [a,b) \Bigr) \end{array}

「一意性がある状態」を維持しながら

欲しい結論に寄せていくという形でこれは証明できます。

(要するに良い感じの定義が定理の本質)

多重積分の問題点

「多重積分」の問題点は

『多重積分の解が複数存在する』こと

(測度・面積を求める関数が一意に定まらないこと)

\begin{array}{llcllll} \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} xy^2\, dx \right) \, dy &=&0 \\ \\ \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{\infty} xy^2 \, dy \right) \, dx &=& \infty \end{array}

\begin{array}{llrllll} \displaystyle \int_{0}^{1} \left( \int_{0}^{1} \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} \, dx \right) \, dy &=& \displaystyle -\frac{π}{4} \\ \\ \displaystyle \int_{0}^{1} \left( \int_{0}^{1} \frac{x^2-y^2}{\left( x^2+y^2 \right)^2} \, dy \right) \, dx &=& \displaystyle \frac{π}{4} \end{array}

つまり『逐次積分が一致するとは限らない』ことで

(この原因がσ-有限ではないからだと推定)

\begin{array}{lcccl} 0≤f(x,y) &&→&& \mathrm{Toneli} \\ \\ \displaystyle 0≤|f(x,y)| &&→&& \mathrm{Fubini} \end{array}

各定理は

『どれが答えか分からない』この問題を解消するための

「計算結果が一致する条件」を求めたものになります。

多重積分と逐次積分の厳密な定義

この話を進めるために

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f(z) \,dz &=&\displaystyle\int_D f(x,y) \,d(x,y) &=&\displaystyle\int\int_D f(x,y) \,dxdy \end{array}

まずこれの曖昧さを取り除くため

良い感じの明確な定義を行っておきます。

( ↓ の定義は各定理が明確に関わる定義)

具体的には

「測度」と「直積測度」

「単関数近似定理」「ルベーグ積分」を使って

\begin{array}{ccc}\displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k \, μ(D_k) \right\} \end{array}

より厳密に取り扱えるよう再定義してみます。

(これにより明確にσ-有限などの条件が推定できる)

多重積分の定義

リーマン積分的な感覚だと

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f(z) \,dz &=&\displaystyle\int_D f(x,y) \,d(x,y) &=&\displaystyle\int\int_D f(x,y) \,dxdy \end{array}

このように表現できる「多重積分」という概念は

(この時点じゃまだ定義がそこそこ曖昧)

\begin{array}{ccccl} D &=& I_X\times I_Y &&D⊂ X\times Y \\ \\ D&=& \displaystyle \bigsqcup_{k=1}^{n} D_k && D_k=(I_X\times I_Y)_k \end{array}

記号をこのように定めると

\begin{array}{ccc} μ_{X}\times μ_{Y}(I_X\times I_Y)&=&μ_X(I_X)μ_Y(I_Y) \end{array}

「直積測度空間」上の「ルベーグ積分」として

(この時点で f に可測関数という制限が付く)

\begin{array}{lcccl} \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& μ(D) && fが定義関数 \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} a_k \, μ(D_k) && fが単関数 \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k \, μ(D_k) \right\} && fが非負の可測関数 \\ \\ \end{array}

「単関数の積分」から

このような形で厳密に定義できます。

(直積測度により可測長方形の面積として定義できる)

負になり得る一般の可測関数

↑ までは直感的にも明確

なので「一般の可測関数」の場合は

\begin{array}{lclcl} f^+&=&\displaystyle\max\{0,f\} && 負の部分が全て0 \\ \\ f^-&=&\displaystyle\max\{0,-f\} &&正の部分が全て0 \end{array}

「負の値」を排除するために

「正になる部分」と「負になる部分」に分け

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=&\displaystyle \int_{X\times Y}f^+ \,dμ - \int_{X\times Y}f^- \,dμ \end{array}

「非負可測関数の分割」という形で

「線型性」を使ってこのように定義してみます。

(現時点では問題が無さそうな定義)

逐次積分の定義

「逐次積分」は ↑ を分解してみたもので

(直積の分解を試してみた感じ)

\begin{array}{lccclcl} μ_{X\times Y}=μ_Xμ_Y &&\to&& \displaystyle \int_Y \left( \int_X f(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ μ_{X\times Y}=μ_Xμ_Y &&\to&& \displaystyle \int_X \left( \int_Y f(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) \end{array}

それぞれこのように

「1変数で表現したもの」が厳密な定義になります。

(片方の変数を固定すればルベーグ積分の定義そのまま)

多重積分と逐次積分の一致

↑ の定義は直感的かつ単純ですが

まだ2つに明確な関連が無いので

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle \int_X \left( \int_Y f \,dμ(y) \right) \,dμ(x) \end{array}

こうなるかどうかは今のところ不明です。

なのでこの等式の成立については

きちんと確認する必要があります。

可測関数 f が定義関数の場合

まず根本となる

\begin{array}{lcl} 1_{I_X\times I_Y}(x,y) &=& 1_{I_X}(x)1_{I_Y}(y) & & I_X \times I_Y & I_X & I_Y \\ &{} & {}& & ↓ & ↓ & ↓{} \\ 1_{D}(x,y) &=& 1_A(x)1_B(y) & & D & A & B \end{array}

「定義関数」から確認しておくと

( 1_{D}(x,y) は (x,y)\in D で 1 になるとします)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle μ(D) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} 1_{D}(x,y) \,dμ(x,y) &=& \displaystyle μ_{X\times Y}(A\times B) \end{array}

まず「多重積分」はこうなると言えます。

( D が可測集合である場合に定義できる)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_Y \left( \int_X f\,dμ(x) \right) \,dμ(y) &=& \displaystyle \int_Y \left( \int_X 1_{D}(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( \int_X 1_{A}(x) 1_B(y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( 1_B(y) \int_X 1_{A}(x) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y 1_B(y) μ_X(A) \,dμ(y) \\ \\ &=& \displaystyle μ_X(A) \int_Y 1_B(y) \,dμ(y) \\ \\ &=&μ_X(A)μ_Y(B) \end{array}

そして「逐次積分」はこうなるので

(詳しい話は長くなるのでここではざっくり)

以上の結果から

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} 1_{D}(x,y) \,dμ(x,y) &=& \displaystyle μ_{X\times Y}(A\times B) \\ \\ \displaystyle \int_Y \left( \int_X 1_{D}(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) &=&μ_X(A)μ_Y(B) \\ \\ \displaystyle \int_X \left( \int_Y 1_{D}(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) &=&μ_Y(B)μ_X(A) \end{array}

「直積測度」の定義より

「多重積分と逐次積分は一致する」と言えます。

(測度の直積じゃないなら一致するとは限らない)

可測関数 f が単関数の場合

↑ の話から直感的には明らかですが

\begin{array}{ccl} φ_n(x,y) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k}(x,y) \\ \\ \displaystyle\int_D φ_n(x,y) \,dμ(x,y) &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k μ_{X\times Y}(D_k) \end{array}

こちらも念のため確認しておきます。

(これが実際の計算に近い形になります)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} 1_{D}(x,y) \,dμ(x,y) &=& \displaystyle μ_{X\times Y}(A\times B) \\ \\ \displaystyle \int_Y \left( \int_X 1_{D}(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) &=&μ_X(A)μ_Y(B) \\ \\ \displaystyle \int_X \left( \int_Y 1_{D}(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) &=&μ_Y(B)μ_X(A) \end{array}

使う式変形は ↑ の結果に寄せるだけ。

足し算である単関数

というわけで

まず「多重積分」についてですが

\begin{array}{lcl} \displaystyle\int_D f \,dμ &=& \displaystyle\int_D φ_n(x,y) \,dμ(x,y) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k μ_{X\times Y}(D_k) \end{array}

こちらは特に何をするでもなく

そのまま定義から求めることができます。

「逐次積分」については

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int \sum_{k=1}^{2} c_kf_k &=& \displaystyle \int c_1f_1 + \int c_2f_2 \\ \\ &=& \displaystyle c_1\int f_1 + c_2\int f_2 \\ \\ &=&\displaystyle\sum_{k=1}^{2} c_k\int f_k \end{array}

これを飲み込めるなら

(見やすさ重視で略記してます)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_Y \left( \int_X f \,dμ(x) \right) \,dμ(y) &=& \displaystyle \int_Y \left( \int_X φ_n(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( \int_X \sum_{k=1}^{n} c_k 1_{D_k}(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( \sum_{k=1}^{n} c_k \int_X 1_{D_k}(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ &=& \displaystyle \sum_{k=1}^{n} c_k\int_Y \left( \int_X 1_{D_k}(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \end{array}

このようにすれば

「定義関数」の話にできるため

意外と単純な式変形で

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} φ_n(x,y) \,dμ(x,y) &=& \displaystyle\sum_{k=1}^{n} c_k μ_{X\times Y}(D_k) \\ \\ \displaystyle \int_Y \left( \int_X φ_n(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) &=&\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c_kμ_X(A_k)μ_Y(B_k) \\ \\ \displaystyle \int_X \left( \int_Y φ_n(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) &=&\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c_kμ_Y(B_k)μ_X(A_k) \end{array}

この結論を導くことができます。

(こちらも測度の直積が定義されてなければならない)

トネリの定理と多重積分の定義

↑ の話を続けていくと

今度は「非負の可測関数」の話になるわけですが

\begin{array}{ccccl} 0 &≤& \displaystyle f(x,y) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \, 1_{D_k}(x,y) \right\} \\ \\ && \displaystyle \int_{X\times Y}f(x,y) \,dμ &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \, μ(D_k) \right\} \end{array}

実はこのパターンの話が

そのまま「トネリの定理」になります。

分かり辛いですが

証明自体はわりとシンプルで

\begin{array}{lcc} \displaystyle\lim_{n\to\infty} φ_n(x,y) &=&f(x,y) \\ \\ \displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_D φ_n(x,y) dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_D f(x,y) \,dμ(x,y) \end{array}

「単関数近似定理」を理解していれば

(単関数は非負であれば単調増加列)

\begin{array}{lcl} \displaystyle\lim_{n\to\infty} \int_D φ_n(x,y) dμ(x,y) &=& \displaystyle \int_D \left(\lim_{n\to\infty} φ_n(x,y) \right) dμ(x,y) \end{array}

「極限と積分の交換」が可能な条件下で

(一般的には交換できない)

\begin{array}{lclcl} \displaystyle \int_{X\times Y} φ_n(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X φ_n(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} φ_n(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y φ_n(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) \end{array}

「単関数での一致」という

↑ で得られた事実をそのまま適用すれば

(以下見やすさのために略記)

\begin{array}{lclcl} \displaystyle \lim_{n\to\infty}\int_{X\times Y} φ_n &=&\displaystyle \lim_{n\to\infty}\int_Y \left( \int_X φ_n \right) \\ \\ \displaystyle \lim_{n\to\infty}\int_{X\times Y} φ_n &=&\displaystyle \lim_{n\to\infty}\int_X \left( \int_Y φ_n \right) \end{array}

「非負可測関数」における

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} f(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) \end{array}

「多重積分と逐次積分の一致」は

わりと簡単に示すことができます。

(これに必要な各条件がトネリの定理の前提になる)

トネリの定理で必要になる前提を整理

以上のことを踏まえると

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_{X\times Y}f \,dμ &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} a_k \, μ_{X\times Y}(D_k) \right\} \end{array}

まず「ルベーグ積分」で積分される

「可測関数 f の存在」を保証する基盤として

\begin{array}{lcl} μ_{X\times Y} &=& μ_Xμ_Y \end{array}

「直積測度 μ_{X\times Y} の存在」を保証するために

\begin{array}{lll} X & σ_X & μ_X \\ \\ Y & σ_Y & μ_Y \end{array}

まずこれらは「測度空間」であることが求められます。

(この辺りの詳細は測度論の話になるので省略)

加えて

「直積測度」には「一意性」が求められるので

\begin{array}{lcl} \begin{array}{lcl} μ_X &1つだけ \\ \\ μ_Y &1つだけ \end{array} &&\to&& μ_{X\times Y}&1つだけ \end{array}

この「直積測度」の一意性を保証するために

\begin{array}{lcl} μ_{X\times Y}^1 &=& μ_Xμ_Y \\ \\ μ_{X\times Y}^2 &=& μ_Xμ_Y \\ \\ &\vdots \end{array}

「測度 μ_X,μ_Y 」は

「σ-有限」である必要があると言えます。

(これも直積測度の定義の話なので詳細はカット)

そして以上を前提とすると

「可測集合上の話」になるので

\begin{array}{lcl} 普通の関数 &\to& 可測関数 \end{array}

「ほぼ全ての普通の関数」を意味する

「可測関数」を全て扱えることになります。

(一意性を実現しようという方針からこれに繋がる)

ただこの時点では

「積分する関数 f 」に特に制限が無いので

\begin{array}{lcl} fが無制限 &\to& fは非負可測関数 \end{array}

「定義関数」「単関数」の流れから

「非負(正)の可測関数である」として

欲しい結果が得られるか確認

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} f(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) \end{array}

↑ で示したように

「多重積分と逐次積分の一致」という

欲しかった結果が得られたことから

\begin{array}{lcl} 多重積分=逐次積分 &&←&& \left\{ \begin{array}{ll} σ\text{-}有限測度空間の直積 \\ \\ 積分されるのは非負値可測関数 \end{array} \right. \end{array}

「σ-有限測度空間」と「非負値可測関数」

これらが必要な前提になるということが分かります。

フビニの定理と多重積分の定義

「非負可測関数」についてはわかったので

最後は「一般の可測関数」について考えてみます。

\begin{array}{ccl} \displaystyle f(x,y) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \, 1_{D_k}(x,y) \right\} \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y}f(x,y) \,dμ(x,y) &=& \displaystyle\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \, μ(D_k) \right\} \end{array}

「トネリの定理」の結果を見れば分かる通り

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} |f(x,y)| \,dμ(x,y) &<& \infty \end{array}

「ルベーグ可積分」という条件の有無に関わらず

「トネリの定理」を適用しさえすれば

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f(x,y) \,dμ(x) \right) \,dμ(y) \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} f(x,y) \,dμ(x,y) &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f(x,y) \,dμ(y) \right) \,dμ(x) \end{array}

「非負値可測関数」までは

確実にこうなると言えます。

(負の可測関数が混ざると分からない)

一般の可測関数の時だけ不明瞭

問題となるのは

「一般の可測関数」の場合で

\begin{array}{lclcl} f^+&=&\displaystyle\max\{0,f\} && 負の部分が全て0 \\ \\ f^-&=&\displaystyle\max\{0,-f\} &&正の部分が全て0 \end{array}

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \,dμ &=& \displaystyle \int_D f^+ \,dμ - \int_D f^- \,dμ \end{array}

「非負可測関数」により定義されてはいますが

これはこのままでは扱い辛いです。

(負の場合どうなるか不明)

非負可測関数の場合は分かっている

「非負可測関数」の話にするために

それぞれ分解して考えてみると

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \,dμ &=& \displaystyle \int_D f^+ \,dμ - \int_D f^- \,dμ \end{array}

「トネリの定理」より

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f^+ \,dμ^* &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} f^- \,dμ^* &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f^- \,dμ \right) \,dμ &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f^- \,dμ \right) \,dμ \end{array}

それぞれ「正 f^+ 」と「負 f^- 」の積分については

「多重積分と逐次積分が一致する」

これは間違いないと言えます。

可測関数のルベーグ積分と引き算

「トネリの定理」より

「非負可測関数」で ↓ のようになることは明らか

(この部分だけ見ると多重積分と逐次積分は一致)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f^+ \,dμ^* &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} f^- \,dμ^* &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f^- \,dμ \right) \,dμ &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f^- \,dμ \right) \,dμ \end{array}

ということは

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \,dμ &=& \displaystyle \int_D f^+ \,dμ - \int_D f^- \,dμ \end{array}

「一般の可測関数」の積分では

少なくとも「積分値が両方とも有限」であれば

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f \,dμ &=& \displaystyle \int_D f^+ \,dμ - \int_D f^- \,dμ \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ - \int_Y \left( \int_X f^- \,dμ \right) \,dμ \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( \left( \int_X f^+ \,dμ \right) - \left( \int_X f^- \,dμ \right) \right) \,dμ \\ \\ &=& \displaystyle \int_Y \left( \int_X \left( f^+ - f^- \right) \,dμ \right) \,dμ \end{array}

「ルベーグ積分の線型性」を認めるなら

「多重積分と逐次積分は一致する」と言えます。

(この時の積分順序は交換しても同じなのでいずれも成立)

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_D f^+ \,dμ - \int_D f^- \,dμ \end{array}

しかし「積分値が有限でない」場合

これには問題が生じるので

まだ無条件で一致するとは言えません。

不定形の排除

まず確実に言えることは

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f^+ \,dμ &-& \displaystyle\int_D f^- \,dμ \\ \\ \infty &-& \infty \end{array}

これは定義できないということで

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f^+ \,dμ < \infty &\mathrm{or}& \displaystyle \int_D f^- \,dμ < \infty \end{array}

それ故に

こんな条件が付くのは間違いないと言えます。

(まだルベーグ可積分の条件より緩い)

片方の積分値が無限になる場合

両方とも無限になる

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f^+ \,dμ &-& \displaystyle\int_D f^- \,dμ \\ \\ \infty &-& \infty \end{array}

このパターンでは明らかにダメですが

\begin{array}{ccc} \displaystyle \int_D f^+ \,dμ &-& \displaystyle\int_D f^- \,dμ \\ \\ \infty & & α \\ \\ α & & \infty \end{array}

これらのパターンで大丈夫かどうか

現時点ではよく分かっていません。

しかし「正 f^+ と負 f^- の積分」の場合

「逐次積分と多重積分が一致する」

これはすでに分かっているので

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f^+ \,dμ^* &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ &=&\displaystyle \int_Y \left( \int_X f^+ \,dμ \right) \,dμ \\ \\ \displaystyle \int_{X\times Y} f^- \,dμ^* &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f^- \,dμ \right) \,dμ &=&\displaystyle \int_X \left( \int_Y f^- \,dμ \right) \,dμ \end{array}

等式はこのまま使えますから

そのままの形で計算できます。

\begin{array}{ccccr} \displaystyle \int_D f^+ \,dμ &-& \displaystyle\int_D f^- \,dμ \\ \\ \infty &- & α &=& \infty \\ \\ α & - & \infty &=& -\infty \end{array}

するとこれらが一致するという結果は

わりと単純な形で求めることができるため

このパターンでは問題なく一致することが分かります。

結果としてルベーグ可積分の条件が必要

以上の話をまとめると

「両方とも無限にならない」

これが条件になると分かるため

\begin{array}{ccccc} |f| &=& f^+ &+& f^- \\ \\ \displaystyle \int_D |f| \,dμ &=& \displaystyle \int_D f^+ \,dμ &+& \displaystyle\int_D f^- \,dμ \end{array}

その結果として

それを意味する「ルベーグ可積分」

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} |f| \,dμ &<& \infty \end{array}

あるいは

「無限」になる場合も定義する

「ルベーグ積分可能」というのが

\begin{array}{lcl} \displaystyle \int_{X\times Y} f^+ \,dμ < \infty &∨& \displaystyle \int_{X\times Y} f^- \,dμ < \infty \end{array}

「一般の可測関数」の場合における

「多重積分と逐次積分の一致条件」になります。

(まあつまり矛盾を排除した定義がこれということ)